ɽ��ʡ������E��B

������ ̫ԭ�� �L���� �\(y��n)���� �x���� ��ͬ�� �R���� ������ �x���� ˷���� �Ȫ�� ɽ��ʡ������E ɽ��ʡ�tɫ���� ɽ��ʡ���˹ʾ� ɽ��ʡ�����^ ɽ��ʡʮ������ 5A�����^(q��) 4A���^(q��) ɽ��ʡʮ���c(di��n) ɽ��ʡʮ�����M(f��i)���c(di��n) ȫ�� ɽ��ʡ�خa(ch��n) ɽ��ʡ��ʳ ɽ��ʡ�����W(w��ng) ɽ��ʡ���� [�ƄӰ�]

41������������ AAAA

����������λ�ڿh������10����ʯ��ɽ����������e6000ƽ��������ȫ���F(xi��n)��ʼ���r�g������ձ���̃��������������ڵ���ͥ����Ժʼ���ڱ�κ���d����(472)����(j��ng)�����������ڳ���Ԫ��(476)����������掟���[�ڴ��v�a�����I(y��)����(609)��ɮ���b���������f�U(ku��)������ؑ�^����(635)��̫��Ѳ��̫ԭ�����ĵ»ʺ���������]���������n����ʯ�������U�¡����Ĵ������³ɞ�������õ��^��Ҏ(gu��)ģ�ĔU(ku��)����ؑ�^ʮ����(641)�ƌ�(d��o)�ݵ��b�鎟����P(y��ng)�������T���_Ԫ����(721)������¶�o�K�x�����˺���������O�½�ǰ����������T���_���ˎr�����U(ku��)չ����Ժ��ؑԪʮ����(796)���¶�ʮ������ʯ��ɽ����¶���Ƶ�����������¶�x����Ԫ������(812)�������n������ɽʯ�������U�¡������n���f150������������Ԫ�v����(1090)�����������H�������w�c���á���ɮ����V��ļ������(sh��)��ε��ޏ�(f��)�����ʮ����(1186)������������w����[Ԕ��(x��)]

42�������·܊�����o(j��)���^ AAAA

���������·܊�����o(j��)���^���^(q��)λ�ڸ����υ^(q��)���(qu��n)�h�����(zh��n)�������(qu��n)�h��45��������ɽ��ʡ��̫ԭ195��������ȫ��100���tɫ���ν�(j��ng)�侰�^(q��)���������c(di��n)���ﱣ�o(h��)��λ��ȫ���ۇ����x��������������4A�����ξ��^(q��)��Ŀǰ�����^(q��)�ְ�·܊�����fַ�Ͱ�·܊�����o(j��)���^�ɲ����������fַռ�ؿ���e�_(d��)2�f��ƽ���ף���1980�ꌦ���_����2011���ԁ���Ͷ�Y2000���fԪ�����������f���f�����ڻ֏�(f��)��ʮ�������(zh��n)�r���fò������������������Ժ����Сƽ�f�������(qu��n)�f���M(j��n)�������������й����뱱���֡�Ұ��(zh��n)���β������ڲ����������hУ����ˇ�W(xu��)У�������A�Ո�����fַ�M(j��n)���˻֏�(f��)���ο������w�(y��n)���ܵ���(d��ng)�r��·܊���挍(sh��)����(zh��n)���2007�_�����O(sh��)��2012��9�¿����ļo(j��)���^��Ͷ�Y1.2�|Ԫ����ɽ��ʡ�tɫ���ξ��c(di��n)��չ�[·�����L�����(sh��)����ࡢ��(n��i)����ȫ�Č��}�o(j��)���^���o(j��)���^λ�������(zh��n)���������ɽ�_�����c���ᅡ���fַ�����(y��ng)���ڞ�һ�w���Ǽ������������^��顭��[Ԕ��(x��)]

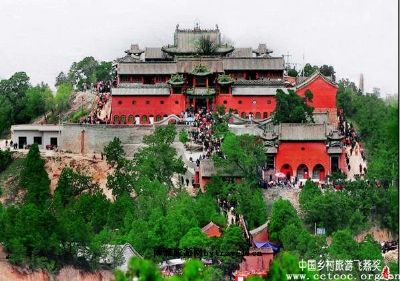

43��˴����R AAAA

����˴����R˴����R(����������)�r����Ԫ�����ַ���}���^(q��)�����(zh��n)�����R�����Q�l����(j��)�R��(n��i)�������ޱ�ӛ�d����(chu��ng)�������_Ԫ���g��Ԫĩ���ڱ��������f�v���g�ؽ��������ʮ����������ʮ������Ӻ��������Ǭ¡���������ޡ��F(xi��n)�潨������������ԭ�в�����˴�����������ϣ���e2.7�fƽ���������������@���ʳ������ֽM�����R��(n��i)�u������Ĺڣ�����꣬��3�������L51�ף����������f�v��ʮ����(1611��)�����Ε������ݵ�˴�ꡱʯ������ǰǶ���������ꡱʯ��һ���������挒���g���M(j��n)����g��ǰ���ܳ�������ɽ��Ƕ���Q�l˴�����ԡ�ʯ��4ͨ����ʳ������S���ϲ��Б��_���I(xi��n)�����������Ɏ�����犹Ę����������������և�(y��n)֔(j��n)���R��(n��i)�F(xi��n)��������������r�����ޱ���7ͨ��ɽ���\(y��n)��˴����λ��ɽ��ʡ�\(y��n)���е��Q�l��������2006��5�±�����(w��)Ժ������ȫ�����c(di��n)���ﱣ�o(h��)��λ����˴�۴����˴�ۏV����˴�۹��@��˴����R�Ĵ֡���ڣ������r����Rʼ�������_Ԫ��ʮ���ꡭ��[Ԕ��(x��)]

44��������� AAAA

����������Ӄ�(n��i)�е��͵����彨������ĩ������ԁ��ĹŽ���Ⱥ��ľ��ʯ�������˱��ġ�������ˇ���ڮ������n������ʯ������ȵȡ����������λ����ˮ�h������25����̎�vɽ�_�µ������l(xi��ng)�����d�壬��ʡ�����c(di��n)���ﱣ�o(h��)��λ�����������꣨1406��������Ԫ������x�l(f��)��������ˮ�h������25��������d����һ�M(j��n)ʮ��Ժ�����˸�ۡ����ռ����e20000ƽ�������佨����ˇ�߳��������L(f��ng)��(d��)���������彨��ˇ�g(sh��)���A��һ�w�����ϱ������L(f��ng)����һ����ͬ�r��������،��ʌm������ˇ�\(y��n)�õ����g���挍(sh��)ӛ�d�˰��������������ٵĚvʷ����̵ؽ�ʾ���������ٶ��̡���������̶��١�����l(f��)չ�ı��|(zh��)����(sh��)�����A����ӽ���ˇ�g(sh��)֮�^Ʒ��������ӽ������������֡���|�˞��⸮�^(q��)�����������~�����ݵۏR���ďR�������ǡ����ӵ���ʥ�R�����������^ͤ�����山�˞��(n��i)���^(q��)����������(n��i)�h(hu��n)��С����С���_��˾�R�����Б��ڡ���µ����еµ�����������ص��ڡ��p��ͤ���^��ͤ���@�����T�ǵȣ�����[Ԕ��(x��)]

45���ѿh��ɽ�|���R AAAA

������ɽ�|���R��ɽ�|���R(����������)�r����Ԫ�����ַ���ѿh�ǖ|2.5�����ɽɽ�p�|���Rλ���ѿh�ǖ|������İ�ɽ֮�p���@��h(hu��n)ɽʮ����Ԟ��ɰ��֣��B�Z��������n�䣬��ɫ�����������|���R���ڵ�������ӳ���˂��ۺ�����Ӱ���ϵġ��ѿh�پ����Ă��������|���R��(chu��ng)�������Ԕ����̩�����꣨1325���������v���������ɴ˱��������L���������(j��ng)����������܊���������R�d������ɏ�Əd��������h(yu��n)�h(yu��n)��Ҋɽ�T����ɽ�T����������Ҋ���ɘ�������������ͨ�����Øǵ�Ψһͨ����������������������S�L��D�����S�w���ĸ�ĸ�p�H���ژ��DZ����ͨ������һ����Ŀ�Č�(li��n)�������ѿh��һ��֪�h��������(li��n)�ǡ�����ɽ�������Z������(li��n)�ǡ������������y�ӡ����������?y��n)����@����(li��n)��ԭ������ɽ�Ę�ľ���o(h��)�úܺ����Ę����µ���ͤ�������������昷�����ٿ��|�����ɂ�(c��)߀����һ�������@Ȼ�@���^ȥ����ͬ�r�ݳ����_��������[��������֪�����昷�ǙM��о��µ�ľ�������(n��i)�ݞ������[Ԕ��(x��)]

46��Т�x���ʏR AAAA

�������ʏR��λ��ɽ��ʡТ�x�гDž^(q��)�Z���f�����ʏR���в�����ʡ�����c(di��n)���ﱣ�o(h��)��λ�����������g����ΔU(ku��)�������������F(xi��n)�潨���Y(ji��)��(g��u)�����ߞ�Ԫ���z��(g��u)�����@��ԭַ��ԭò���RȺ������õ����ʏR�����ҹ��R����(n��i)��Ҋ��ԓ�R�ϱ���59�����|���L84�������M(j��n)Ժ�������ل������ġ����ʏR���~���Ƕ��ʼ��ɽ�T���T�~�������S�����И��������ʵ����^Ժ�Ͻ�����һ̎�������O(sh��)Ҵ�T����һ�����M(j��n)Ժ����ͨ�������M(j��n)Ժ��Ȼ��ƽ����^��Ҵ�Tǰ�O(sh��)̤�����������M(j��n)Ժ��������������|�����(n��i)���湩��̫껷��������r(n��ng)�����@�S�����ɂ�(c��)����Ŵ�ʮ�����t(y��)���ϱ�ɽ���L���c���t(y��)���P(gu��n)�Ĺ������ڮ�ɫ�����G�����l�������ɂ�(c��)������ؔ�����ҷ�ţ�R���������T�~�ϸߑ�ľ�̡����ʏR���Q��һ�K�������ξ��M(j��n)ʿ�Ĵ�����ʹ����������ٛ����ܯ�¹��Ʌ��죬��U�Ҷ����Q�����������ϱ��ɂ�(c��)�T�ȸ�һ�����F(xi��n)��犹ķ��������������������ԁ��(j��ng)�ؽ��Ę�������������������A�����ߑ�������������~�ҡ���[Ԕ��(x��)]

47��̫ԭ�ďR

�����ďR(������ʡ��)�r�����������ַ��̫ԭ��ӭ�Ʌ^(q��)�ďR��3̖̫ԭ����֮�ďR��ԭ�ڳ����hǰ�֣�����������Σ�һ����Ҏ(gu��)ģ�m���^�����h(yu��n)�������ďR�����w���꣨1881�꣩���ںӛQ�̣��ďR���ڴ�ˮ��ˮ��֮����ɽ��Ѳ�Ꮘ֮��������ԭ��ɽ�µďU�棨���ďRַ��֮�������d��ľ���½��ďR���ďR��֮���Q����ڴ˕r���½����ďR��ռ��13000��ƽ��������ͤ�������T���T�������M�����M(j��n)Ժ�䣬����ǰ������ĩ�������ǽ������^֮ԭ�R����ֺꡢ�f�����������������S���r�g������,̫ԭ�ďR�Ĺ���,�ɷ����ʥ����u�l(f��)������׃,��1920�꣬�ďR�ıٞ顰ɽ��ʡ�D�������^�������Ї��Q������1951������һ�����ٺ��������������ղ��ڴ����γ��˳���Ҏ(gu��)ģ�ġ�ɽ��ʡ�����^�����������һ���ղغͱ��������������~�������ܡ�������9�f��������������e�_(d��)2500��ƽ���Ĵ��Ͳ����^����(j��ng)���ҳ����b�����^�ص��T����������һ�������İ��������������������[Ԕ��(x��)]

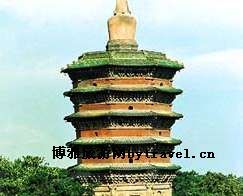

48���f�s�|���R A

�����f�s�|���Rλ��ɽ��ʡ�f�s����(zh��n)�|�Ͻ����f�s�|���R��ʼ�������Ԕ���ƴ�ؑ�^�r�ѽ�(j��ng)������Ԫ������Ԫ��ʮ���꣨1291�꣩�����Ԫ�꣨1297�꣩���������f�s�|���R�����������F(xi��n)����Ҫ�������w�Ƙǡ����T���I(xi��n)������ͤ���|����۵��������������Ї������R�IJ���Ҏ(gu��)���������O(sh��)�������S��ǰ�档�w�Ƙ�������ؽ���������Ĵ����Ԫ���������������ݵġ��w�ƘǸ�40����ƽ��ʷ������������ĵ�ˮ��ʮ��Ъɽʽ������ĸ�ͨ��ֱ�_(d��)������������ӽ��й�����ÿ�����һ���B���γ�ʮ���Σ�������������B�c�ϲ�ʮ��Ъɽ��픽M��ʮ����������(g��u)�ɘO���S����݆�����������ܽ����N����������307�M�����دB���������ƶ��?f��)�����������w֮�����ܽǑҒ��и�ʽ���ӵ��L(f��ng)⏣��ǃ�(n��i)��ľ�ݿɵ�플����{���h(yu��n)�����h�ǵ��L(f��ng)òһ�[�o�����w�Ƙ������(f��)�s�����ɵĘ�(g��u)�졢ͦ��������ˇ�g(sh��)���������Ї�ľ��(g��u)������ռ�Ъ�(d��)�ص�λ�����T�挒���g���M(j��n)������������Ъɽ픣����ܺ�������������[Ԕ��(x��)]

49�����ʾ� AAA

�������ʾ�λ��ɽ��ʡ��ꖿhƽ���l(xi��ng)ƽ�������T�Ӵ�֮�g���R307���������ڵجF(xi��n)��ʡ���vʷ�Ļ����壬��Ȼ�L(f��ng)��͚vʷ�����YԴ��(d��)����ɫ������һ�T�漮ƽ���������������壬һ�T���M(j��n)ʿ�������ĺ������������w���w��W(xu��)ʿ��܊�C(j��)�������̵̽��⡢���S��ͬ�����u(y��)�Q�������������������^(q��)�ԡ����A��һ�����T�ڡ���������^��o(j��)�����ʘ��w�(y��n)�����e�ȼ������h�ތW(xu��)�ȹ�����һ�w���L(f��ng)���@�ֺ����B(t��i)�@�^(q��)���������y(t��ng)�ζ�ͬF(xi��n)��չʾ�Y(ji��)�������˸��������Ļ��������ؚw��Ȼ��Ȥ��ȫ���ķ����w�(y��n)����һ���w�(y��n)�ȼٵ�������������^(q��)��ַ�x���Љ�ꖿhƽ��塭��[Ԕ��(x��)]

50��ꖳǺ����� AAA

����������������Ȫ����λ��ɽ��ʡ�x����ꖳǿh�ǖ|��15�������������ꖳǿh����(n��i)��Ҫ��Ժ֮һ��ԓ��(chu��ng)����������������Ժ��������Ǭ��Ԫ�꣨894�꣩ه�n���~�顰��Ȫ�¡�����v�����������ޣ�Ҏ(gu��)ģ���������֮��߃����������������Ȫ�£�λ��ɽ��ʡ�x����ꖳǿh�ǖ|��15�������������ꖳǿh����(n��i)��Ҫ��Ժ֮һ��ԓ��(chu��ng)����������������Ժ��������Ǭ��Ԫ�꣨894�꣩ه�n���~�顰��Ȫ�¡�����v�����ޣ�������Ҏ(gu��)ģ���������֮��߃�������ǰ��p�ć�(y��n)�����F(xi��n)����������z��p����F(xi��n)�����Ҫ���������δ��u����������������(g��u)�����������������˽�ʮ�������s40�����²����Ӈ��ɰ˽dzǶ�ʽ����ʮ��֧��ƽ�������ð˸����������ɞ�����е�һ�ӿ��И��w�����ڴˌ����c(di��n)ʹ��������(g��u)������ÿ�Ӹ�������������O(sh��)�÷��������ֲ�ʹ��������2006��05��25��������������������Ž�����������(w��)Ժ����(zh��n)���������ȫ�����c(di��n)���ﱣ�o(h��)��λ�����������¾��^(q��)�ǡ���[Ԕ��(x��)]

51�������ķ���

�����ķ����ķ���,λ������h�ǖ|��һ�������ɽ֮�ϣ�������P��������������ķ����Ŀ���ĩ�_ʼ�����v�r���꣬��Ӻ������(1725)����������F�δuľ�Y(ji��)��(g��u)����13�ӣ��s38����ռ��69.2ƽ��������(n��i)���������ֱ���s3�����ķ����ĵ�һ�Ӻ͵ڶ����дu�����ݼ����ȣ���ʰ������;������������ľ�����Fᔶ���ľ���Թ��ʸ������gʯ�A�ӌӣ��P���������粽��·һ�������w�����棬ÿ�Ӷ��з�ľ�Y(ji��)��(g��u)�u�����������;�����_����ȯ���T���Թ��{�[;���T֮���дu���������D�����yʮ�־���;����Ì�ƿ������Ғ��L(f��ng)⏣��L(f��ng)����������(d��ng)֮���^�ڶ��������ķ������H��(g��u)˼��������ˇ���ɡ��������^�������xַ������Ԣ�����h(yu��n)�����ˇ@���^ֹ��������֮��ɽ���|�г�n�������ܴ����ό��P��ɽ�����R�x����;��������������P��ֱ��������ָ�Ǯ���;�|���ճ�����Ӱ��ӳ�x����ˮ����Pպī������;�ı��������^���ķ�����������(zh��n)�P��ɽ��3��ɽ�����侰�H�ƹP�ܔR�ڹP����[Ԕ��(x��)]

52��̫ԭ�p���£������£�

���������������g�Q���p���¡���λ��ɽ��ʡ̫ԭ�Ѕ^(q��)�|�ϼs3����ĺ��f����ɽ������ʼ�������f�v��ʮ����(1599��)�������������¡����f�v��ʮ����(1608��)�����_ɽ��ɮ���(����)���з���m(x��)���������������¡���������m(x��)����ɽ�T�������˶U�ú͵������γ���һ��СҎ(gu��)ģ����Ժ�����ڑ�(zh��n)�y�q�£������(j��ng)��ɣ�������ĩ�ڣ����ǝMĿ���������w�[���������Ї�����֮��������ξS�ޡ��½��������½�ǰԺ���Vֲĵ����ʹ�ńx��òһ���������¿�ռ����e12�fƽ���ף���ɽ�����������������M(j��n)Ժ�����Ա���ɽ�T��������һ�M(j��n)Ժ��20���o(j��)80������������ƔU(ku��)���������Ɏ���������ٞ�չ�����Q���Ժ���ڶ��M(j��n)Ժ�顰��@�پ������Qĵ��Ժ����ֲ��ɫĵ�������б����@�ֵ��ζ����|��չ���ɵ�չ������������Ѓ�(n��i)�Ѽ����ı���������ȡ������M(j��n)Ժ�顰����U�֡����Q�Y��Ժ���д��ی�������ʥ�w���U�á����õ������ی������g��Y(ji��)��(g��u)���ɵă��ܘ��wʽ��ȫ����uĥ������[Ԕ��(x��)]

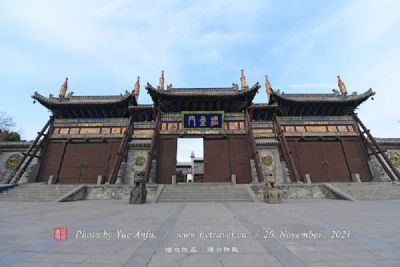

53����Ժ��

������Ժ��λ�����_ɽ�_���(zh��n)�@ͨ�����������_ɽ���U֮̎һ����(j��)�d��κ�ƕr�����˞�����`�x��(�@ͨ��)��Ժ������������(1407��)��̫�O(ji��n)��������������쪚(d��)���������ξ����f�v���g������������������ã�ʼ�ɽ���Ҏ(gu��)ģ����(n��i)�F(xi��n)�潨�������������z��(g��u)�������������������ߵ��e�䣬�������������S������Ӱ���Ʒ���ǰ����ʰ����������ɽ�T��������������Ӊی�������������ؽ�(j��ng)�w����֮�ɂ�(c��)��犹Ķ�����٤�{(l��n)��掟��ȏT�Ƚ���������Ժ������l(f��)����������λ��������ռ����e1.55�fƽ�����������ַQ���������������ȉ�������(j��)���f�vʮ����(1589��)��뷽����_ɽ����Ժ�±�ӛ���d�����������f�v����(1581��)����������(1582��)���������鸲��ʽ������������56��3������������������1��7�������O(sh��)�����������O(sh��)����횏�����횏����Ϟ鸲��ʽ��������Q��ʽ��������ƿ����ƿ�����Ќ��bʽɏ��������픲����Ə�(f��)�s�������x��������݆ʮ���ء���[Ԕ��(x��)]

54����ͬ�ďR

�����ďR(������ʡ��)�r�����������ַ����ͬ�гǃ�(n��i)�|�����(j��)����ͬ��־��ӛ�d�����f�W(xu��)���ڸ��Ζ|����Ԫκ�ЌW(xu��)�����|�������ӱO(ji��n)����r̫֮�W(xu��)��Ԫ֮��ͬ�h�W(xu��)Ҳ�����������(��Ԫ1375��)���鸮�W(xu��)����ʮ����(��Ԫ1396��)�Ը��W(xu��)��������W(xu��)���������A�鸮�W(xu��)������W(xu��)Ҳ�����@�����^���W(xu��)������֮�ďR���ďRԭ��һ��Ҏ(gu��)ģ���Ľ���Ⱥ���F(xi��n)������������H���ɵ����^��|�������������ɵ����ďR��Ҫ���������������������������������������_�����ʡ���������������g���M(j��n)�����g������Ъɽ����������?zh��n)���ÿ�g�ɶ䡣�D(zhu��n)�Ƕ������d��(f��)�s�����W(w��ng)���О�p�����������ǰ�����_������ʯ�ڇ��@���ڗU���gǶ������rʯ�����ڗU�е�ʯ���ϵ�����҇��Ŵ���һЩ��Ԓ���f�͚vʷ������ڗU�ϵ����^�A��ʯ�{��ǧ�˰ّB(t��i)����Ȥ�M��������[Ԕ��(x��)]

55��ƽ�b�ųlj�

�����lj����Ї��Ŵ���Ҫ��܊�·������£�ƽ�b�lj��vʷ�ƾ�����������������ʼ���������������o�r������(j��)������2700����Ěvʷ����(d��ng)�r���e�Ͱ��ij�ԫ������܊�·�������Ҫ�������������꣨1370�꣩�U(ku��)���������������Ҋ���Ĵuʯ�lj�����������ɴ�500�����g���Ⱥ���26�����a(b��)������������������ɴ��ijlj��L(f��ng)ò���F(xi��n)���ƽ�b�lj������҇��F(xi��n)�������������h�dzlj�֮һ������Ҏ(gu��)ģ֮���������֮�������۾�����֮�ڣ�ȫ�L12.8�A��������10���������h(hu��n)���������T���ϱ���һ���|�������������������T������ЮY�����lj���ÿ��40��60����һ��ͻ���ډ�����R�棬Ҳ�Д��_�C����Ľ����ĽǶ��v���R��ȼӹ��ˉ��w��ʹ�����ųLjԹ̶Ռ�(sh��)������Ҫ���dz���܊�·�������Ҫ������������ǵ�Ԓ��̎���R���g���ر����ԏ�һ�����漰�ɂ���(c��)�������������ʹ֮�����ܔ����@����܊�������^�����ҊA�������_����(y��ng)�����Â�(c��)���ı�����ÿ���R���϶�����һ�����ǣ�������[Ԕ��(x��)]