╠ý╦«╩ð╬─╬´╣┼█E¢Ú¢B

©╩├C╩í ÃÕ╦«┐h ¹£Àeà^(q¿▒) ÃÏ░▓┐h ©╩╣╚┐h ÃÏͦà^(q¿▒) ╬õ╔¢┐h Åê╝Ê┤¿╗ÏÎÕÎÈÍ╬┐h ╠ý╦«╩ð╬─╬´╣┼█E ╠ý╦«╩ð╝t╔½┬├Ë╬ ╠ý╦«╩ð▓®╬´^ 4A¥░à^(q¿▒) ╠ý╦«╩ð╩«┤¾¥░³c(di¿ún) ╚½▓┐ ╠ý╦«╩ð╠Ï«a(ch¿ún) ╠ý╦«╩ð├└╩│ ╠ý╦«╩ðÁÏ├¹¥W(w¿úng) ╠ý╦«╩ð├¹╚╦ [ÊãäË(d¿░ng)░µ]

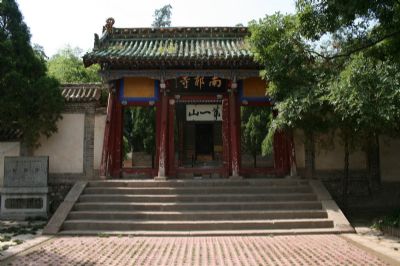

41íó└¡╔È╦┬╩»┐▀

íííí¢Ú ¢B ╬╗Ë┌╠ý╦«╩ð╬õ╔¢┐h│Ãû|▒▒╝s50╣½└´╠ÄÁ─þèÿÃ╔¢Íðú¼ËÍ├¹┤¾ÀÐ┬ú¼╩Ã╦«║ƒÂ┤╩»┐▀╚║╦¨░³└¿Á─´@╩Ñ│Ïíó└¡╔Ë╦┬íóúÀÂ┤íó╦«║ƒÂ┤íó╚²ÃÕÂ┤5╠Ä├¹ä┘¥░Ë^Í«Ê╗íú╔¢Íð÷ŢË─┴Íú¼░┘°BáÄ(zh¿Ñng)°Qú¼┐ı╣╚╗Ïæ¬(y¿®ng)ú¼┼c╦«║ƒÂ┤©¶╔¢¤Óîª(du¿¼)íúíÂ╬õ╔¢┐hÍ¥íÀ¦dú¼¤Ó鸰F─ª┴_╩▓▀\(y¿┤n)╣Ý©½╔±╣ñú¼└¡ÿõ╔Ê│╔╔¢ú¼Ê‗Ëð┤╦├¹íú ▒▒Í▄├¸Á█˯╬─Ï╣╬õ│╔Ȭ─Ûú¿╣½È¬559─Ûú®ÃÏͦ┤╠╩À╬¥▀tÕ─│§¢¿ú¼╦┬â╚(n¿¿i)▒ú┤µ┴╦┤¾┴┐▒▒Í▄Í┴Ȭ┤·Á─╩»┐▀╦çðg(sh¿┤)θãÀíúÈ┌Ê╗ëK¥Ì┤¾Á─Ð┬▒┌╔¤─ªÐ┬©íÁ±╦▄ÈýÊ╗©▀▀_(d¿ó)╦─╩«ËÓ├ÎÁ─ßî╝ËÀ¤±ú¼Ð┬├µ╚²ÀÍÍ«Â■È°×Ú▒┌«ïú¼¼F(xi¿ñn)┤µ▓┐ÀÍÿOãõıõ┘Fíú ©Ã═Á─Ð┬▒┌╔¤Ëð©íÁ±3Îú¼â╔┼È╩Ã╩Í│Í╔Å╗¿╣¬╔Ý├C┴óÁ─├{╩╠ãð╦_íú┼ÈËð▒▒Í▄╬õ│╔Ȭ─Û─½ò°¯}ËøíúÀΰ╔Å┼_(t¿ói)╔¤ú¼þØËð¬{íó┬╣íó¤¾3┼┼ú¼╔¤îË6¬{ú¼ÍðîË9┬╣ú¼¤┬îË9¤¾ú¼Í▄ç·ÍTÂÓÀ²Éüð┴óÍ°╦╬┤·ðíÀ¤±íúÐ┬├µ╔¤▓┐¤‗Ã░═╣│÷ú¼ËÍ╝ËÍ■´L(f¿Ñng)Ú▄ÊÈ▒╬´L(f¿Ñng)ËÛú¼Ú▄Â╦Á±┐╠´wÈãÎ▀½Fú¼æÊÆýÒ~ÔÅú¼╬ó´L(f¿Ñng)▀^╠Äú¼ÂúÞKθÝæú¼╦³Á─ı¹éÇ(g¿¿)Èýð═┴¶Ëððí│╦À¢╠Á─║██Eú¼È┌╬Êç°╩»┐▀╦çðg(sh¿┤)Íðîì(sh¿¬)î┘║▒Êèíú

©╩├C╠ý╦«╩ðí¡í¡[Èö╝Ü(x¿¼)]

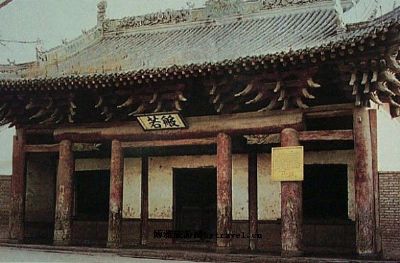

42íó┤¾¤¾╔¢╩»┐▀

íííí┤¾¤¾╔¢╩»┐▀©╩╣╚┤¾¤¾╔¢╩»┐▀ú¼╬╗Ë┌╠ý╦«╩ð©╩╣╚┐h¥│â╚(n¿¿i)¥Ó┐h│Ã╬Õ╚A└´╠Äíú─Ã└´ËðÊ╗Ψı²┐┤╚þãýú¼ÖM┐┤╦ã²êÁ─╔¢Än░╬ÁÏ°ãú¼┼f├¹╬─ãýú¼¼F(xi¿ñn)├¹┤¾¤¾╔¢íú╔¢╔¤╦╔Öuà▓╔·ú¼Âí¤ÒÊþ▓╩ú¼═ñ┼_(t¿ói)ÿÃÚwÊ└╔¢Â°¢¿ú¼Á±ùØ«ï└╚¥GÿõÐ┌Ë│íú╔¢ÍðæÊÐ┬Úgú¼Ã═▒┌╔¤Ëð┤¾Â┤┐▀Ê╗éÇ(g¿¿)ú¼Â┤â╚(n¿¿i)ΰ╩»╠Ñ─Ó╦▄┤¾ÀÊ╗Îíúô■(j¿┤)┐╝ÎCú¼©╩╣╚╦▄ÀÈý¤±┐╔▀h(yu¿ún)╦¦▒▒╬║ú¼¤╚║¾╣▓¢ø(j¿®ng)Üv┴╦╦─éÇ(g¿¿)│»┤·ú¼╚²░┘ÂÓ─Ûíú┤¾ÀÂ┤┐▀â╔┼Èú¼Ê└╔¢©¢ä¦(sh¿¼)ðÌËðÚL(zh¿úng)ÚL(zh¿úng)Á─Î▀└╚ú¼╚þ═¼Ê╗ùlгĺíú└╚╔¤┐▀²É¤Ó▀Bú¼╬íÂÙëÐË^ú¼¼F(xi¿ñn)┤µÂ■╩«Â■éÇ(g¿¿)┐▀²Éú¼┤¾Â╝ã¢├µ¢³À¢ð╬íúı²▒┌Ú_┤¾êA╣░²É║═ÈO(sh¿¿)©▀ë»╗¨ú¼▓óËð╔«╚╦ðÌððÁ─ÂU┐▀ú¼▀@╩Ã┤¾¤¾╔¢┐▀²É╠Ï╩ÔÍ«╠Äú¼È┌╚½ç°Ê▓║▄║▒Êèíú©╩╣╚┤¾À×ÚßîÕ╚─▓─ßÀíú┤¾¤¾╔¢ÎÈÅ─ÊÈ┤¾À┬ä╩└©³├¹║¾ú¼╩└╚╦Ê╗Í▒ÐÏÀQ┤¾¤±╔¢íúÀ¢╠àf(xi¿ª)ò■(hu¿¼)ò■(hu¿¼)ÚL(zh¿úng)┌wÿÒ│§È┌╔¯╚ÙÐð¥┐┴╦ÀÁ─│÷╔·íóÜv╩ÀíóÁõ╣╩║¾ú¼©¨ô■(j¿┤)ßîÕ╚─▓─ßí░│╦¤¾╚Ù╠Ñí▒Á─é¸ıfú¼ıJ(r¿¿n)×Úã├¹┤¾¤¾╔¢©³×Ú┤_ÃðíúÙmâHÊ╗ÎÍÍ«▓¯ú¼ÃÊ═¼Ê¶ú¼Á½ÊÔ┴x╔¯▀h(yu¿ún)íúÅ─┤╦┤¾¤±╔¢¥░ı²╩¢├³├¹×Ú┤¾¤¾╔¢┴╦íú1981─Û9È┬10╚ıú¼©╩├C╩í╚╦├±ı■©«îó┤¾¤¾╔¢╩»┐▀ı²í¡í¡[Èö╝Ü(x¿¼)]

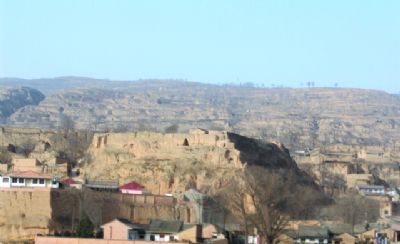

43íó─¤└¬╦┬

íííí─¤└¬╦┬ÅRÁ¯╦Õ╠ãòr(sh¿¬)ÊÐ│§¥▀ÊÄ(gu¿®)─úú¼ÃÕ╣Ô¥w─ÛÚgîóÈ¡û|ÂU┴ÍÈ║©─×ÚÂ┼╔┘┴Ûý¶íú─¤└¬╦┬╬¸┼ãÀ╗ÚTÃ░Ëðâ╔ÍÛú─Û╣┼╗▒ú¼ç·▀_(d¿ó)9.7├Îú¼ÿõ©▀25├Îíú─¤└¬╦┬╩ÃÊÈ╚²Î¨┼ãÀ╗╩¢Á─┤¾ÚT©¸×ÚÍð¦S¥Çú¼¢M│╔û|íóÍðíó╬¸╚²éÇ(g¿¿)┤¾È║íúÍð╔¢ÚTâ╚(n¿¿i)ËðÃ░║¾È║ú¼Ã░È║û|íó╬¸┐┤ÿÃú¼║¾×Úþè╣─ÿÃú¼û|╬¸ÂU┴ÍÈ║íú¼F(xi¿ñn)╬¸È║╚È×Úí░ÂU┴ÍÈ║í▒ú¼û|×ÚÂ┼╔┘┴Ûý¶ú¼ý¶â╚(n¿¿i)ËðÂ┼©ª╝░╩╠═»╦▄¤±╚²Îíú║¾È║×Ú╚²Úgâ╔▀M(j¿¼n)îÆÚƒ║Û┤¾Á─╠ý═§Á¯íúÈ║â╚(n¿¿i)ËðÊ╗ÍÛ╔·ÚL(zh¿úng)2300í½2500─ÛÁ─╚²Þ¥╣┼░Ïú¼─¤¤‗Ê╗ͪ¸ý╔½╦¬ãñú¼©╔┐¦╚þ▓±ú¼Í▒▓ÕÈã¤÷ú¼Á½ÝöÂ╦╚ÈÃÓ┤║ƒ¿░l(f¿í)ú¼Íª╚~├»╩óíú╬¸▒▒¤‗Ê╗ͪÊÐ┐¦íú▒▒¤‗Ê╗ͪÃ╔╝▄Ë┌╗▒ÿõͪޥ╔¤ú¼©³╔±ãµÁ─╩ÃÊÐ┼³Ú_Á─┐¦©╔Íð╝─╔·Í°Ê╗ÍÛðÏç·108╣½ÀÍÁ─║┌Á░ÿõú¿ÿÒÿõú®ú¼┼c└¤ÿõ¤ÓÊ└×Ú├³íú¢╗═¿┐╔│╦9┬À╣½╣▓ã¹▄çÈ┌─¤ç°┬À¤┬▄ç╚╗║¾▓¢ðð╔¤╔¢íú

©╩├C╠ý╦«╩ðí¡í¡[Èö╝Ü(x¿¼)]

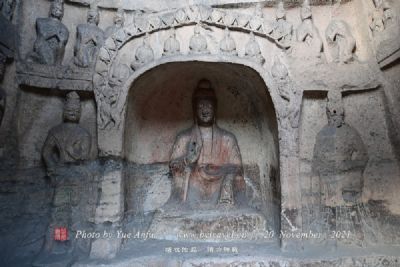

44íóÃÏ░▓êA═¿╦┬

ííííêA═¿╦┬ÁÏ╠ÄÃÏ░▓┐hÍð╔¢Ól(xi¿íng)ȬÏS┤Õú¿Åê×│┤Õú®┤Õ╬¸ú¼×Ú▒▒│»╣┼╦┬ú¼╦┬È║ÊÐð╬│╔┤¾ð═Á─¢¿Í■╚║ú¼╦┬È║¢¿Í■┼cÍ▄ç·¥░╬´£å╚╗╠ý│╔ú¼×Ú«ö(d¿íng)?sh¿┤)ÏÊ╗¥░íú╦┬â?n¿¿i)Á¯Ë¯┤¾ÜÔ░§Ýþú¼╦▄¤±Ãfç└(y¿ón)ú¼ã¸╬´¥½╝Ü(x¿¼)┐╝¥┐ú¼Ú║┬ô(li¿ón)Ïʯ~¢╩»▒«Òæ▒èÂÓú¼ÃÊÂÓ│÷├¹╝Ê╗‗À¢þ©▀╔«Í«╩Íú¼├¹╚╦─½îÜ╬Á×Ú┤¾Ë^íú╦┬â╚(n¿¿i)▀z┤µÜê▒«ú¼╔¤Ëðí░┬ÈÛû┐ñí▒Á╚┐╠ÎÍú¼×Ú┐hâ╚(n¿¿i)âH┤µ┐╠Ëðí░ÁÏ├¹í▒Á─╩»╦■ú¼¥▀ËðÿO©▀Á─╬─╬´┐╝╣┼âr(ji¿ñ)ÍÁíúêA═¿ÁÏÙmÈ┌Íð╔¢Ól(xi¿íng)ã½▀h(yu¿ún)Á─┤Õ┬õú¼╚╗°¢ø(j¿®ng)│úËð╠ý─¤ÁÏ▒▒Á─Ë╬┐═─¢├¹àóË^îÜäxð┬├▓íóÂ├╣┼╦┬▀z´L(f¿Ñng)íúêA═¿╦┬͸¾wÈ║┬õËð╚²éÇ(g¿¿)ú¼╬¸È║͸¾w¢¿Í■×Ú┤¾ÀÚwú¼Úwâ╚(n¿¿i)ËðßîÕ╚─▓─ß˱À╝░Õ╚╚~░óÙy˱ÍãÈý¤±ú¼â╔┼ÈËð╩«░╦┴_ØhÒ~¤±ú¼ßîÕ╚˱À║¾Ëðú╩ÍË^ʶ¤±íúÍðÈ║͸¾w¢¿Í■×Ú┤¾ð█îÜÁ¯ú╗┤¾Á¯Î¾é╚(c¿¿)×Úí░Ë^ʶ╠├í▒íóí░╦═ÎËË^ʶ╠├í▒íóí░£╩(zh¿│n)╠ßîÜÁ¯í▒ú╗┤¾Á¯ËÊé╚(c¿¿)×Úí░ÁÏ▓ÏÁ¯í▒íóí░ε▄░─¯À╠├í▒╝░╦┬╣▄ò■(hu¿¼)Ìk╣½╩Ê,▓╝¥Í¥½Ã╔╠Ïäeíúû|È║▒▒▀àÈO(sh¿¿)ËðĹÀ┐öÁ(sh¿┤)Ï╚ú¼û|▀à×ÚÅNÀ┐íú┐þû|È║ú¼¤‗û|ððöÁ(sh¿┤)╩«├Îú¼▀ÇËðÊ╗ΨðíÈ║ú¼├¹×Úí░êA¥ëðíÈ║í▒ú¼È║┼È╩»▒«Èãú║í░╔¤║ú²ÅÞF▄è¥Ë╩┐îÆ║±ÿÀ╔ã¥ë╝░Ù]╔¤í¡í¡[Èö╝Ü(x¿¼)]

45íó╠ý╦«╝o(j¿¼)ð┼ý¶

íííí╝o(j¿¼)ð┼ý¶╬╗Ë┌╠ý╦«╩ðÃÏ│Ãà^(q¿▒)├±Í¸û|┬Àíú╚½ÀQØhÍÊ┴Ê╝o(j¿¼)îó▄èý¶ú¼ËÍ├¹╠ý╦«│Ã┌‗ÅRíú╩╝¢¿Ë┌Ȭú¼×Ú│╔╝o(j¿¼)┐hÐ├ú¼├¸┤·│ÀÐ├ú¼öU(ku¿░)¢¿×Ú┤╦ú¼ÊÈ╝o(j¿¼)─¯╬¸Øh├¹îó╝o(j¿¼)ð┼ú¼ÃÕ┤·║═├±ç°òr(sh¿¬)ã┌ÊÓËðöU(ku¿░)¢¿¥SðÌíúÈ¡ı╝ÁÏ4960ã¢À¢├Îú¼¼F(xi¿ñn)âH┤µ1700ÂÓã¢À¢├Îíú¢¿Í■╚║ίÃ░├µ×ÚÊ╗Ψ╦─ͨ╚²ÿÃ─¥┘|(zh¿¼)┼ãÀ╗ú¼├µÚƒ╚²Úgú¼©▀10ËÓ├Îú¼å╬Ú▄ð¬╔¢ÝöíúÏÊ×ÚË┌ËÊ╚╬¤╚╔·╦¨¯}íú1987─Û═ÏîÆ¢ÍÁ└òr(sh¿¬)ú¼Î¾Êã15├Îíú┼ãÀ╗║¾×Ú┤uëªÚTÿÃú¼ÍðÚ_Íý╝t┤¾ÚTú¼ÚTÚ╣êA╣░ð╬ú¼─¥┐╠Èã²êíúãõ║¾×Ú═¿Á└ú¼â╔Ĺ©¸¢¿å╬ã┬ÚL(zh¿úng)└╚11Úgú¼È┌Íð▓┐ÖM¢¿Ê╗ðí─¥ÿï(g¿░u)╝▄┼ãÀ╗íúÂ■ÚTâ╚(n¿¿i)×ÚÊ╗╚²║¤È║ú¼È║▒▒ı²Íð¢¿ËðÂ■îËÿÃÚw╩¢ÍÏÚTíúÍÏÚTû|╬¸┼õËðþè╣─ÿÃíúãõ¤┬×ÚÁ┌╚²▀M(j¿¼n)═¿Á└ÚTú¼â╔é╚(c¿¿)Ëðû|íó╬¸┐┤ÿÃú¼û|┐┤ÿÃÊÐ▒╗©─¢¿×ÚÌk╣½ÿÃú¼╬¸┐┤ÿÃ╔ð┤µú¼×ÚÂ■îËË▓╔¢Ýö└╚ÿÃíúÍÏÚTÊÈâ╚(n¿¿i)╩â¿Í■╚║Á─͸¾w▓┐ÀÍú¼Ë╔Í▒└╚íóÃ░║¾░¦═Ñíó┤¾Á¯íóîïîm¢M│╔íúÃ░░¦═Ñ×Ú╚²Úgå╬Ú▄æÊ╔¢┼c░¦═ÑÍ«ÚgËð¥Ý┼´╩¢Í▒└╚¤Ó¢Ëú¼░¦═Ñ║¾├µÁ─©▀┼_(t¿ói)╗¨╔¤¢¿Ëðå╬Ú▄ð¬╔¢Ýö┤¾Á¯╚²Úgú¼ã╝▄©▀Ë┌Í▄ç·¢¿Í■íú┤¾Á¯║¾Ëððí╚²ÚgæÊ╔¢Ýöîïîmú¼┼cí¡í¡[Èö╝Ü(x¿¼)]

46íóÃÏ░▓┼dç°╦┬

íííí┼dç°╦┬Ψ┬õÈ┌ÃÏ░▓┐h│Ã▒▒¢Íú¼╩ÃÊ╗¢M´L(f¿Ñng)©±╣┼ÿÒÁ─¢¿Í■╚║íúíÂÃÏ░▓┐hÍ¥íÀËø¦dú║í░┼dç°╦┬äô(chu¿ñng)¢¿Ë┌ȬÍ┴Ýÿ╚²─Ûú¿1332─Ûú®íúÈô╦┬┘ñ╠mÁ¯╦¨▓Ï├¸╚fÜv╦─╩«╚²─Ûú¿1615─Ûú®║·ÂÓÊèνò°Á──¥┐╠¯}Ëø¦dú║í░ÃÏÊÏ│Ã▒▒Ëð┼dç°╦┬ú¼í¡í¡╦┬╔¤Ëð░Ò╚¶Á¯Ê╗Ψú¼ð█µé(zh¿¿n)╚þ▒Pú¼Î¾Ëð┘ñ╠mÁ¯ú¼ËÊËðãð╦_Á¯ú¼¡h(hu¿ón)õü╚þð¿íúÍðξËðþèÿÃú¼ÍðËÊËð╣─ÿÃú¼îª(du¿¼)Í┼╚þͨíúÚTÃ░Ëð¢äéÁ¯ú¼ÚTé╚(c¿¿)Ëð╠ý═§Á¯ú¼Îo(h¿┤)ðl(w¿¿i)╚þÛá(du¿¼)íúı\ÃÏ│ÃÊ╗╣┼█Eú¼Ê╗ãµË^Ê▓íúí▒├¸║·└yÎ┌νíÂÃÏ░▓┐hÍ¥íÀ▒╗Îu(y¿┤)í░┼dç°Þ¾îmí▒ú¼┴ð×ÚÃÏ░▓░╦¥░Í«Ê╗íú┼dç°╦┬Á─¢¿Í■ÂÓÊÐ█▄ܺú¼¼F(xi¿ñn)┤µ┤¾ÚTíóþèÿÃíó╠ý═§Á¯║═͸¢¿Í■░Ò╚¶Á¯íú░Ò╚¶Á¯├µÚƒ╚²Úgú¼ÚL(zh¿úng)11.7├Îú¼▀M(j¿¼n)╔¯â╔Úg╚²┤¬ú¼ú¿Ã░│÷©▒ÙAÊ╗┤¬ú®îÆ░╦├Îíúå╬Ú▄ð¬╔¢Ýö╔¤▓╝╗Ê═▓░Õ═▀ú¼ı²╝╣â╔┐┤├µ©íÁ±ðð²ê║═─ÁÁñ╝y´ùíúâ╔Â╦Í├²ê╬Ãú¼Â■²ê┼¡─┐¥Ý╬▓ú¼Åê┐┌═╠╝╣ú¼Î╦æB(t¿ñi)═■├═íúÍðÐÙÍ├┴┴º½F├µ├ÎÍÚú¼â╔é╚(c¿¿)░┤Á╚¥ÓÈO(sh¿¿)Î▀½Fíú┤╣╝╣║═æÛ╝╣╔¤´ùÂνFíó╠ý═§Á╚íú┤¾Á¯©▒ÙAË├┴¨©¨Ú▄ͨÀÍ│╔╬ÕÚgú¼┤╬Úgâ╔©¨£åêA┤T┤¾íú╦¨ËðÚ▄ͨ╔¤Â╦╬ó¤‗â╚(n¿¿i)âAú¼Ëð¦^´@Í°Á─ͨé╚(c¿¿)¢Ãú¼©¸Úgí¡í¡[Èö╝Ü(x¿¼)]

47íó¢╗²ê╦┬

íííí¢╗²ê╦┬¢╗²êý`╔¢╩â³─ÛüÝ░┤╣┼¢╗²ê╦┬▀zÍÀð┬Ú_░l(f¿í)Á─┬├Ë╬¥░³c(di¿ún)ú¼╬╗Ë┌╠ý╦«╩ð▒▒Á└à^(q¿▒)¹£ÀeÓl(xi¿íng)┘Z║Ë┤Õú¼┤ÕͫξËʤ¬╦«¢╗àR║¤┴¸╬¸╚Ñú¼Â■╦«¢╗┴¸Í«Úgú¼╔¢ìÅ?f¿┤)╗ãú¼═±ÐÐ─¤╔ýú¼╔¤▀BÃÏÄXÍ«Äpú¼¤┬╔ýÂ■╦«Í«¢╗ú¼╩ÃÚL(zh¿úng)¢¡┴¸Ë‗║═³S║Ë┴¸Ë‗Á─ÀÍ╦«ÄXú¼┤╦╠Ä╔¢ä¦(sh¿¼)┴Í┴óú¼£åêA╔nØÖ(r¿┤n)ú¼╚║╔¢¡h(hu¿ón)└@ú¼╚f╔¢üÝ│»ú¼╔¢├}ãÀ³ËðÍ┬ú¼═±╚þ╚║²êæ‗║úú¼╔¢╔¢¤Ó▀BíúÀÕÀÕ¤ÓÁÏú¼╔Ý╠Ä¢╗²êý`╔¢ú¼¯D©ðý`ÜÔÀ¸╔Ýú¼Õð▀bÎÈÈ┌ú¼ð─òþ¥│Ð┼ú¼╚þ┼Rıµ┐ıú¼├¯▓╗┐╔ÐÈíú¢╗²ê╦┬Á─¢¿Í■▓╝¥Í░┤║¾╠ýЦ╗»Â°┼┼▓╝ú¼╩Ã░╦ÏÈ═ñ╠½ÿOÍ«¤¾ú╗╚²╗╩Á¯ÿ╦(bi¿ío)╚╦╬─╩╝ε┴ó©¨Í╬╩└Í«▒¥È┤ú╗╚²¢╠╠├│½╚²¢╠╩Ñ╚╦¢╠╗»╩└╚╦Í«éÑÿI(y¿¿)ú╗└¤¥²Á¯ð¹Á└¢╠╩╝ε└¤ÎËÃÕýoƒo×Úú╗┤¾ÀÁ¯À╣Ôãıııú¼┤╚▒»╩└╚╦Í«ƒ¶╦■ú╗┤¾│╔Á¯╩¥┐ÎÎË╚Õ╝Ê╦╝¤ÙÁ─▓®┤¾¥½╔¯║═╚f├±Ð÷Í╣Á─©▀╔ðú╗Ë^ʶÁ¯ı╣ãð╦_ãıÂ╔╩└╚╦ú¼¥╚┐Ó¥╚ÙyÁ─┤╚▒»¥½╔±ú╗µé(zh¿¿n)¢¡═§Á¯ıеé(zh¿¿n)¢¡═§╔ß╔Ý×Ú├±Á─╣Ô¦xÿI(y¿¿)┐â(j¿®)ú╗í░╚²─©╠├í▒╚▄╠ýíóÁÏíó╚╦╚²▒P╩╝─©äô(chu¿ñng)ÿI(y¿¿)ãDð┴Ë┌Ê╗átíú├┐─ÛËðöÁ(sh¿┤)ÊÈ╚fËï(j¿¼)Á─Ë╬╚╦Ã░üÝË^╣Ô┬├Ë╬ú¼▒▄╩¯¤¹Ã▓ú¼│²╝▓¢í╔Ýú¼¢Ë▓╔ý`ÜÔB(y¿úng)╔·ÐË─Ûú¼╠ıÊ▒ÃÚ▓┘ú¼îì(sh¿¬)─╦´L(f¿Ñng)í¡í¡[Èö╝Ü(x¿¼)]

48íóˡ¸▒ñ

ííííˡ¸▒ñ╬╗Ë┌╬¸┤¿µé(zh¿¿n)╔±├¸┤¿░ηQ╔¢╔¤ú¼╩╝¢¿Ë┌ÃÕ╣Ô¥wÂ■╩«Ê╗─Ûú¿1895ú®íú╔±├¸┤¿╩ÃÈ¡©ú¢¿Á└▒O(ji¿ín)▓ý˨╩Àíóí░Ù]╔¤ÞFØhí▒░▓¥S¥■Á─│÷╔·ÁÏíú╦¹Ë┌╣Ô¥wÂ■╩«╬Õ─ÛßîÀ┼╗Ï╝Ê║¾ú¼¢M┐ù▓óĺ¯I(l¿½ng)┤Õ├±Ë┌╣Ô¥w╚²╩«╚²─Ûú¿╣½È¬1907─Ûú®È┌È¡▒ñÎË╗¨ÁA(ch¿│)╔¤ÍÏðÌ┴╦ˡ¸▒ñú¼╩╣ãõ©³╝ËêÈ(ji¿ín)╣╠═Ûı¹ú¼ÊÈÀ└À╦╗╝íúˡ¸▒ñËð╚²Á└▒ñÚTú¼╝┤╚Ù▒ñÂ┤ËðÊ╗Á└ÚTú¼▀M(j¿¼n)╚Ùı²▒ñËðÊ╗Á└ÚTú¼▒ñÁ─═╦┐┌═Ô▀ÇÈO(sh¿¿)ËðÊ╗Á└ÚTíúı╝ÁÏ├µÀe╝s8«Çú¼▒ñâ╚(n¿¿i)┤‗ËðÊ╗┐┌¥«ú¼├¹¢ðí░áöÅR¥«í▒ú¼Ê‗▒ñÁÎËðÊ╗ÛP(gu¿ín)Á█ÅRú¼╣╩├¹íú▒ñÁ─╦─Í▄ÀÍ▓╝Í°¥¨ä‗Á─┼┌Ð█ú¼▓óËð┼«â║ëªú¼▒ñ목▀╝s6.6├Îú¼îÆ╝s2├Îíú몯^╔¤╚╦┐╔ÊÈÎÈË╔ððÎ▀íú▒ñâ╚(n¿¿i)▀Ç¢¿Ëð╣®╚½┤Õ╚╦¥ËÎíÁ─À┐╬¦ú¼▒ñÎËÁ─═╦┐┌╠ÄËÍ¢ðí░░Õ¯^â║í▒ú¼¤┬├µ╩ÃæÊÐ┬ú¼╚þ╚¶▒ñÎË╣Ñããú¼┐╔È┌í░░Õ¯^â║í▒╠Ä╝▄Ê╗─¥░Õú¼╣®╚╦Å─▒ñëª═╦¤┬òr(sh¿¬)╠Ë┼▄ú¼═╦Í┴╔¢╔¤ú¼╚╦▒M░Õ╚íú¼ö│╚╦ÙyÊÈ═¿▀^íú1975─Ûú¼Ë¡Â¸▒ñ┼«â║ëª▒╗▓ܺú¼¼F(xi¿ñn)È┌▒ñëªíó▒ñÂ┤íó▒ñÚTíó╦«¥«¥¨═Û║├ú¼╦«¥«└^└m(x¿┤)╣®┤Õ├±│È╦«ú¼▒ñâ╚(n¿¿i)¥ËÎíÍ°ÄÎ╩«æ¶┤Õ├±íúÃÏ░▓┐h╚╦├±ı■©«2005─Û2È┬╣½▓╝×Ú┐h╝ë(j¿¬)í¡í¡[Èö╝Ü(x¿¼)]

49íó┤¾│Ï×│▀zÍÀ

íííí┤¾│Ï×│▀zÍÀ╬╗Ë┌ÃÏ░▓┐h│Ãû|▒▒45╣½└´╬ÕáIÓl(xi¿íng)ú¼×Úð┬╩»ã¸Èþã┌╝░Ð÷╔Ï╬─╗»Èþú¼Íðú¼═Ý©¸ã┌╬─╗»▀zÍÀú¼¥Ó¢±7800--5000─Ûíú▀@└´▓╗âHËð▒ú┤µ═Û║├Á─ð┬╩»ã¸òr(sh¿¬)┤·Á─À┐ÍÀú¼╗Ê┐Ëú¼─╣Èßú¼©GÍÀ║═║¥£¤ú¼Â°ÃÊ▀ÇËð¥½ÍãÁ─ÁÏ«ïú¼▓╩╠ı║═├µÀe║▄┤¾ú¼ÿï(g¿░u)ÈýÅ═(f¿┤)ÙsÁ─À┐╬¦▀z█EíúÊÐÃÕ└Ý│÷Á─À┐ÍÀËð240Ψú¼╗Ê┐Ë340ÂÓéÇ(g¿¿)ú¼─╣Èß79Ψú¼©GÍÀ38╠Äú¼©¸¯É╬─╬´8000ÂÓ╝■íú┤¾ÁÏ×│╦─ã┌▀zÍÀÍðú¼░l(f¿í)¼F(xi¿ñn)Ê╗ð®ÊÄ(gu¿®)─ú║ÛéÑÁ─Á¯╠├╩¢Á─À┐ÎËú¼´@╩¥│÷«ö(d¿íng)òr(sh¿¬)Å═(f¿┤)Ùs°¥½ı┐Á─¢¿Í■╦çðg(sh¿┤)íúËðÊ╗ΨÁ¯╠├╩¢Á─║ÛéÑ¢¿Í■ú¼ÀÍı²╩Êú¼é╚(c¿¿)╩Êú¼║¾╩Ê║═ÚTÃ░©¢î┘¢¿Í■Á╚4┤¾▓┐ÀÍú¼┐é├µÀe▀_(d¿ó)600ã¢À¢├Îíú͸╩Ê▀zÍÀ▒ú┤µ╗¨▒¥═Û║├ú¼╩Êâ╚(n¿¿i)Á─Ýö┴║ͨú¼Í¨Å¢▀_(d¿ó)50└Õ├Îú¼═ÔÀ¾À└╗▓¦─ÓíúÃ░║¾┬À©¸Ëð8©¨Í▒Å¢30└Õ├ÎξËÊÁ─©¢▒┌ͨú¼Â╝ÊÈ┤¾ëKÃÓ╩»¯^×Úͨ╗¨íú╠ÏäeÍÁÁ├ÎóÊÔÁ─╩Ãú¼╩Êâ╚(n¿¿i)ÁÏ├µã¢ı¹êÈ(ji¿ín)Ë▓ú¼¤¾║┌╗Ê╔½Á─┤¾└Ý╩»Ê╗ÿË╣Ô╗¼íú▀@╩Ã╬Êéâε¤╚ÍÃ╗█║═ä┌äË(d¿░ng)äô(chu¿ñng)ÈýÁ─¢Y(ji¿ª)¥ºú¼Ê▓╩Ã▀h(yu¿ún)╣┼áNáÇ╬─╗»Á─ıõãÀíúí¡í¡[Èö╝Ü(x¿¼)]

50íó±R╝Ê▄½▀zÍÀ╝░─╣╚║

íííí±R╝Ê▄½▀zÍÀ╬╗Ë┌Åê╝Ê┤¿╗ÏÎÕÎÈÍ╬┐h─¥║ËÓl(xi¿íng)╠ÊÈ┤┤Õ±R╝Ê▄½ú¼├µÀe╝s80╚fã¢À¢├Îíúî┘²R╝Ê╬─╗»║═æ(zh¿ñn)ç°òr(sh¿¬)ã┌íú 2001─Û░l(f¿í)¼F(xi¿ñn)íú2006─Ûíó2007í½2008─Ûú¼©╩├C╩í╬─╬´┐╝╣┼Ðð¥┐╦¨Á╚å╬╬╗▀M(j¿¼n)ðð░l(f¿í)¥‗íú▀zÍÀ░³└¿²R╝Ê╬─╗»▀z┤µ║═æ(zh¿ñn)ç°─╣╚║íúãõÍðú¼²R╝Ê╬─╗»ÂÐÀeîË║±1í½3├Îú¼î┘Ë┌│ú╔¢¤┬î˯Éð═ú¼░l(f¿í)¼F(xi¿ñn)┴╦ÖM╗@╝y─Ó┘|(zh¿¼)╝t╠ıã¼║═èA╔░╝t╠ıã¼ú¼öÓÐ┬╔¤▀Ç░l(f¿í)¼F(xi¿ñn)┤¾┴┐Á─╗Ê┐Ë║═À┐╬¦▀z█Eíú─╣ÁÏË╔59Ψ─╣Èß║═╝└ýÙ┐Ë¢M│╔ú¼ÊÈ┤¾ð═─╣Èß×ÚÍðð─│╩░ÙÈ┬ð╬ÀÍ▓╝íú─╣Èߥ¨×ÚÙA╠¦╩¢─╣Á└ÏQпã½Â┤╩Ê─╣ú¼┤¾Íðð═─╣Èߥ¨ÙSÈßËðÐb´ù¥½├└Á─▄ç¦vú¼│÷═┴Á─ÙSÈßãÀÍðËð┤¾┴┐Á─¢Òyã¸íó▓ú┴ºã¸║═▓ú┴ºæB(t¿ñi)▓─┘|(zh¿¼)Á─ã¸╬´íú ±R╝Ê▄½▀zÍÀ╩Ã░³└¿ð┬╩»ã¸òr(sh¿¬)┤·╬─╗»▀z┤µ║═æ(zh¿ñn)ç°òr(sh¿¬)ã┌╝└ýÙ┐Ëíó─╣Èß╚║Á─┤¾ð═▀zÍÀú¼╬─╗»â╚(n¿¿i)║¡ÏS©╗íúæ(zh¿ñn)ç°─╣ÁÏ░l(f¿í)¼F(xi¿ñn)Á─ÙA╠¦╩¢─╣Á└ÏQпã½Â┤╩Ê─╣╩Ãð┬░l(f¿í)¼F(xi¿ñn)Á─Ê╗ÀN─╣Èßð╬Íãú¼▓╗ÊèË┌ÊÈ═¨Á─┐╝╣┼░l(f¿í)¼F(xi¿ñn)Íðú¼×Úæ(zh¿ñn)ç°òr(sh¿¬)ã┌╬¸╚Í╬─╗»ÊÈ╝░ÃÏ╚ÍÛP(gu¿ín)¤ÁÐð¥┐╠ß╣®┴╦ÍÏʬ┘Y┴¤íúí¡í¡[Èö╝Ü(x¿¼)]

51íó┤¾ÁÏ×│▀zÍÀú¿┤¾ÁÏ×│▓®╬´^ú®

íííí┤¾ÁÏ×│▀zÍÀ╬╗Ë┌©╩├C╩íÃÏ░▓┐h╬ÕáIÓl(xi¿íng)─ÃÁÛ┤ÕÁ─û|▓┐íú▀zÍÀ¥Ó┐h│Ã╝s45╣½└´ú¼┐é├µÀe▀_(d¿ó)36╚fËÓã¢À¢├Îíú1978─ÛÊÈüÝú¼©╩├C╩í╬─╬´╣ñθÛá(du¿¼)¤╚║¾îª(du¿¼)ãõ▀M(j¿¼n)ðð┴╦¢³6─ÛÁ─ÚL(zh¿úng)ã┌░l(f¿í)¥‗íúÁ¢1983─ÛÁÎú¼╣▓░l(f¿í)¥‗ÃÕ└ÝÀ┐ÍÀ200ËÓΨú¼©GÍÀ30ÂÓΨú¼│÷═┴©¸¯É╬─╬´8000ËÓ╝■íúÅ─░l(f¿í)¥‗╦¨½@Á─┘Y┴¤üÝ┼ðöÓú¼┤¾ÁÏ×│▀zÍÀ╩ÃÊ╗╠Äð┬╩»ã¸òr(sh¿¬)┤·╬─╗»▀z┤µú¼─Û┤·×Ú¥Ó¢±4000í½7500─Ûíú▀zÍÀ│÷═┴Á─ã¸╬´├¸´@À┤Ë│┴╦╔·«a(ch¿ún)╝╝ðg(sh¿┤)Ë╔┤ÍÁ¢¥½Á─░l(f¿í)ı╣▀^│╠íú╔·«a(ch¿ún)╣ñ¥▀ÍðÁ─╩»ã¸ú¼Èþã┌Í╗Ëð║å(ji¿ún)å╬Á─┤‗Íã╩»ã¸ÊÈ╝░╔┘┴┐┬È╝Ë─Ñ╣Ô╗‗Î┴ÍãÁ─╩»ã¸ú¼ÀN¯É┼cöÁ(sh¿┤)┴┐Â╝▒╚¦^╔┘íúÁ¢┴╦Íðã┌ú¼▓╗Á½öÁ(sh¿┤)┴┐║═ÀN¯ÉÈ÷ÂÓú¼Â°ÃÊÊÈ─ÑÍã╩»ã¸×Ú͸íú═Ýã┌│÷¼F(xi¿ñn)┴╦╝Ë╣ñ¥½╝Ü(x¿¼)Á─Å═(f¿┤)║¤╩»ã¸║═┤¾ð═Á─îúË├─ÑÍã╩»ã¸ú¼ÊÈ╝░╣ÃÍããÀÁ╚íú╠ıã¸Á─░l(f¿í)ı╣ät©³×ÚÁõð═ú¼ÊÐ│÷╩┐Á─╠ıã¸ú¼Å─Ðb´ù╔½▓╩üÝ┐┤ú¼Ëð╝t╠ıíó╗Ê╠ıíó▓╩╠ıú╗Å─┘|(zh¿¼)┴¤üÝ┐┤ú¼Ëð─Ó┘|(zh¿¼)╠ıíóèA╔░╠ıú╗ã¸ð═Ëð╣Ìíó┼Þíóã┐íó▒¡íóÎÁ╚íú╠ıã¸╔¤Á─╝y´ùËð└K╝yíó¥Ç╝yíó©¢╝ËÂÐ╝yíó╚Úßö╝yíó░╝═╣¤Ê╝yÁ╚ú╗▓╩╠ıÁ─╝y´ùËðîÆĺ╝yíó╗í¥Ç╝yíóí¡í¡[Èö╝Ü(x¿¼)]

52íóËX╗╩╦┬

ííííËX╗╩╦┬ËX╗╩╦┬ΰ┬õË┌©╩╣╚┐h┴¨ÀÕÓl(xi¿íng)ËX╗╩╦┬┤Õú¼È¡├¹┼dç°╦┬ú¼ô■(j¿┤)íÂÀ³Ã╝┐hÍ¥íÀ¦dú║í░┼dç°╦┬├¸║Ú╬õ─Û¢¿í▒íúÃÕ═¼Í╬│§─ÛÚgú¿1862í¬1866ú®ÜvÈÔæ(zh¿ñn)üyú¼À┘ܺç└(y¿ón)ÍÏú¼║¾ÍÏ¢¿íú¼F(xi¿ñn)┤µ┤¾Á¯┴║ËøËðí░┤¾ÃÕ╣Ô¥w╩«┴¨─Ûú¿1890ú®ÍÏ¢¿í▒Á─¯}ÎR(sh¿¬)íúíÂËX╗╩╦┬ðÌÁ¯Ë¯▒«ËøíÀÍðËðí░ãõ╦┬È¡×Ú┼dç°╦┬ú¼╩╝¢¿Ë┌╦╬ú¼╦¨¦d├¸║Ú╬õ24─ÛÍýȬÞ░╩«░╦ÎËÍý▒Ò×Úß║═§ú¼▒Ò═¨ß║×Ú═§ú¼╦¨¢ø(j¿®ng)╣┼╝¢Â°Í┴╩Ѥóíú╦ýÊÎ├¹×ÚËX╗╩╦┬í▒Á─▒«ÒæíúËX╗╩╦┬È¡×ÚÊ╗òr(sh¿¬)╚²È║ú¼¼F(xi¿ñn)âH┤µ║¾È║┤¾Á¯ú¼ËÓ¢ÈܺË┌╬─©´íú┤¾Á¯Î¨─¤¤‗▒▒ú¼▀M(j¿¼n)╔¯4.07┴¤ú¼Î¯©▀×Ú5.75├Î,îÆ7.13├Î,ÚL(zh¿úng)10.85├Îíú╦┬â╚(n¿¿i)Ëðàó╠ý╠ã└óÊ╗ÍÛú¼ÀQí░└¤╗▒▒ºð┬║óí▒íú¤Óé¸╠ã═§└¯╩└├±Ð▓Êò╬¸Ë‗ú¼═¥¢ø(j¿®ng)╝¢│Ãú¼È°È┌┤╦Îí╦ÌÊ╗Ê╣ú¼▓óËH╩ÍÈÈÍ▓┴╦┤╦╗▒íú╣┼╗▒Í┴¢±ÊÐËÔú─Ûú¼ÍªÀ▒╚~├»ú¼ÿõÅ¢ðÞ╬Õ╚╦¡h(hu¿ón)▒ºíú͸©╔╔¤Ëð┴¨ùlÀÍͪíú‗ÛÐË╔ý÷ú¼¬q╚þ┴¨ùl‗vãÁ─¥Ì²êíú▀h(yu¿ún)▀h(yu¿ún)═¹╚Ñú¼È┌╠ã╗▒ÿõ╩aı┌Ð┌¤┬Á─ËX╗╩╦┬ú¼´@Á├╩«ÀÍË─ýoíúí¡í¡[Èö╝Ü(x¿¼)]

53íóÃÏ░▓╠ý͸╠├

íííí╠ý͸╠├╠ý͸╠├ú¼╬╗Ë┌ÃÏ░▓┐h┼dç°µé(zh¿¿n)─¤¤┬ÛP(gu¿ín)25╠û(h¿ño)ú¼┐hıð┤²╦¨─¤200├Î╠ÄíúÈô¢╠╠├╩Ã╠ý╦«ÁÏà^(q¿▒)Íð╬¸║¤▒┌Á─▒ú┤µ¦^×Ú═Ûı¹Á─╣┼¢¿Í■Í«Ê╗íú¢╠╠├¢¿Ë┌├±ç°9─Ûú¿1920ú®ú¼├└ç°╝«é¸¢╠╩┐░¼╝╬Á└╔±©©üÝ┤╦鸢╠ú¼┘ÅÁ├─¤¤┬ÛP(gu¿ín)│╔╩¤Á╚├±¥ËÈO(sh¿¿)║å(ji¿ún)Ê΢╠╠├íú├±ç°14─ÛäË(d¿░ng)╣ñðÌ¢¿ú¼├±ç°18─Û┐ó╣ñ┬õ│╔ú¼║─┘Y2╚fÒyȬíúÁ¯╠├Á─ÚT┤░×Ú╬¸ÜW¢╠╠├¢¿Í■╩¢ÿËú¼ÚT┤░╔¤Á─êD░©¥½Á±╝Ü(x¿¼)┐╠ú¼«É│ú¥½├└íú¢╠╠├â╚(n¿¿i)À┐┴║╔¤▀Ç└LËðÊ╗À¨À¨▓╩╔½êD░©ú¼þèÿÃ╔¤Á±┐╠Á─´w²ê╗¯ý`╗¯¼F(xi¿ñn)ú¼Þ‗Þ‗╚þ╔·íú¢╠╠├╣▓ı╝ÁÏ├µÀe2300ã¢À¢├Îú¼¢¿Í■├µÀe1268ã¢À¢├Îú¼©¢î┘¢¿Í■Ëð╔±©©ÎíÈ║íó╗´À┐íóÈ\»ƒ╦¨íóÏæ┼«È║Á╚116Úgú¼¼F(xi¿ñn)È┌©¢î┘À┐╬¦¢¿Í■âHËð214ã¢À¢├ÎíúÃÏ░▓╠ý͸╠├▒ú┤µ═Ûı¹ú¼¢¿Í■´L(f¿Ñng)©±¬Ü(d¿▓)╠Ïú¼¼F(xi¿ñn)ËÍ│╔×Ú╚½┐h1000├¹ð┼¢╠╚║▒è▀M(j¿¼n)ððÎ┌¢╠╗¯äË(d¿░ng)Á─Ê╗éÇ(g¿¿)╗¯äË(d¿░ng)ê÷(ch¿úng)╦¨ú¼╦³×ÚÐð¥┐├±ç°òr(sh¿¬)ã┌╠ý╦«ÁÏà^(q¿▒)¢╠╠├¢¿Í■╦çðg(sh¿┤)íó¢¿Í■´L(f¿Ñng)©±╝░╠ý͸¢╠È┌ÃÏ░▓ÁÏà^(q¿▒)Á─é¸▓Ñ║═░l(f¿í)ı╣╠ß╣®┴╦îì(sh¿¬)╬´┘Y┴¤íúí¡í¡[Èö╝Ü(x¿¼)]

54íóÃÏ═ñ╣╩ÍÀ

ííííÃÏ═ñ╣╩ÍÀ┤║ô░╦░┘ÍT║¯ú¼░Èı▀Ëð╬Õú╗░┘╝ÊáÄ(zh¿Ñng)°Qú¼╚ÕÀ¿Ë╚╩óú╗æ(zh¿ñn)ç°ã▀ð█áÄ(zh¿Ñng)ä┘ú¼¢K×Ú┤¾ÃÏ╩Äã¢íúÃÏ¢y(t¿»ng)Ê╗┴╦¢«Ë‗ú¼¢y(t¿»ng)Ê╗┴╦ı■Í╬ú¼¢y(t¿»ng)Ê╗┴╦╬─╗»íúÃÏ═§│»Î¯ð█ëÐÁ─╣╩╩┬îæÈ┌ÛP(gu¿ín)Íðã¢È¡ú¼Î¯▒»æKÁ─╣╩╩┬┐╠È┌┴╦ÚL(zh¿úng)│Ã─_¤┬íú╚╗°ú¼ÃÏ╚╦░l(f¿í)¤ÚÍ«ÁÏàsÈ┌ÃÕ╦«íú┤¾Ù]╬¸üÝ╚fÄXÖMú¼ÃÏ═ñ║╬╠ÄÊÆ╗─ÃGíúÀÃÎË┐╝─┴À¢ÀÍ═┴ú¼Ù]ËÊ╔¢┤¿▒Mðı┘°íúÅ─ÃÏÀÃÎËÁ¢ÃÏÃf╣½ú¼ÃÏ╚╦¤╚║¾Ëð╬Õ┤·╩ίI(l¿½ng)ÊÈí░ÃÏí▒×Ú©¨ô■(j¿┤)ÁÏæKÁ¡¢ø(j¿®ng)áIú¼Í┬┴ªÌr(n¿«ng)─┴ú¼È┌═¼╬¸╚ÍÁ─îª(du¿¼)Í┼¢╗æ(zh¿ñn)ÍðþÁ├╔·┤µ║═░l(f¿í)ı╣ú¼È┌▀@└´¥ËÎí╔·¤ó┴╦╚²░┘ËÓ─Ûíú▀@éÇ(g¿¿)í░ÃÏí▒¥═╩Ã║¾üÝÁ─ÃÏ═ñÍ«í░ÃÏí▒ú¼ÃÏÁ█ç°Í«í░ÃÏí▒íúÃÏ╩╝╗╩¢y(t¿»ng)Ê╗Íðç°ú¼Í├┐ñíó┐híóÓl(xi¿íng)íó═ñíúÊ▓ÈS╩Ã│÷Ë┌ÎÀ©¨╦¦È┤Á─¥ë╣╩ú¼È┌ãõ¤╚╚╦Á─░l(f¿í)¤ÚÁÏÃÕ╦«╩ÎÍ├╔¤▀×┐hú¼ÈO(sh¿¿)ÃÏ═ñíúÃÏ═ñ╣╩ÍÀú¼È┌¢±ÃÕ╦«┐hû|▒▒ÃÏ═ñõüÓl(xi¿íng)ÃÏÎËõü┤ÕíúÍ▄ðó═§13─Ûú¼ÃÏÎÕ¤╚ε▓┐┬õ╩ίI(l¿½ng)ÀÃÎËÊ‗È┌┤╦×Ú═§╩Ê─┴±RËð╣ªú¼-×Ú═§╩Ê©¢Ë╣ú¼ÊÏË┌ÃÏ═ñíúí¡í¡[Èö╝Ü(x¿¼)]

55íó¶ö╣º╝ºÈý¤±▒«

íííí¶ö╣º╝ºÈý¤±▒«╬╗Ë┌ÃÕ╦«┐h│Ã╬¸▒▒1╣½└´╠ÄÁ─┼ú¯^║Ë▒▒░ÂÁ┌Ê╗┼_(t¿ói)ÁÏ╔¤íú┌w│õç°─╣û|é╚(c¿¿)ú¼┴¨¢Ã─¥¢Y(ji¿ª)ÿï(g¿░u)▒«═ñâ╚(n¿¿i)íú×Ú▒▒Í▄╠ý║═Â■─Û (567)─¤Ûûûó║▒Â■┐ñ╠½╩Ï┐ñ╣ª▓▄┐ñã¢═¹ÃÕ╦«¥õÀ¿Êu×Ú═÷ã̶ö╣º╝ºÈýßî╝Ë¿╣Ô▓óÁ╚╔ݤ±Á─Ëø╩┬▒«íú▒«╩Î│╩╣░ð╬ú¼©▀2├Îú¼îÆ0.85├Îú¼║±0.56├ÎíúÁ[Är┘|(zh¿¼)ú¼ı²├µËʤ┬¢ÃÜê╚▒íú▒«ı²├µÍð©▀©íÁ±Ê╗ßîÕ╚─▓─ߤ±┴óË┌╔Å┼_(t¿ói)╔¤íú÷├╝Í▒─┐ú¼©▀▒ÃðíÎýú¼├µ▓┐ÏSêAú¼Î¾╩Í╩®┤¾ƒo╬ÀËíÍ┴ðÏÃ░ú¼ËÊ╩Í┴óıãÍ┴ËÊ╝þú¼╔¤╔ÝÍ°═¿╝þ¶┬¶─ú¼¤┬Í°ÊÄ(gu¿®)ı¹±Ì╚╣ú¼Ê┬╝y┴¸ò│ú¼¾w¼F(xi¿ñn)┴╦╬Êç°Á±╦▄╦çðg(sh¿┤)┤¾ÌD(zhu¿ún)Îâòr(sh¿¬)ã┌Á─´L(f¿Ñng)©±íú▒«¯~ı²Íð£\Á±Ê╗ãð╠ßÿõú¼â╔é╚(c¿¿)Ê└┤╬×Ú´w╠ýíóÀ²Éíóãð╦_íó¬{ú¼▒│├µ▒«╬─ÛÄ┐╠ú¼╬║¾wíúÎÍ8ððú¼╣▓ 96ÎÍú¼ÎÈξÍ┴ËÊò°îæíúí©╩├Cð┬═¿Í¥©ÕíÀíóíÂÃÏͦͥ└m(x¿┤)¥ÄíÀíóíÂÙ]ËÊ¢╩»õøíÀîª(du¿¼)▒«╬─¥¨Ëð¦d╩÷íú▒«┐╠ò°À¿×Ú¼F(xi¿ñn)┤µÁ─▒▒Í▄╝Ðθú¼¥▀ËðÊ╗¿Á─Üv╩Àíó┐╝╣┼║═ò°À¿╦çðg(sh¿┤)âr(ji¿ñ)ÍÁíúí¡í¡[Èö╝Ü(x¿¼)]