░▓æc╩ą╬─╬’╣┼█EĮķĮB

░▓╗š╩Ī Øō╔Į╩ą ═®│Ū╩ą į└╬„┐h ėŁĮŁģ^(q©▒) ╠½║■┐h ę╦ąŃģ^(q©▒) ┤¾ė^ģ^(q©▒) ═¹ĮŁ┐h æčīÄ┐h ╦▐╦╔┐h ░▓æc╩ą╬─╬’╣┼█E ░▓æc╩ą╝t╔½┬├ė╬ ░▓æc╩ą├¹╚╦╣╩Šė ░▓æc╩ą▓®╬’^ ░▓æc╩ą╩«┤¾ņ¶╠├ 4AŠ░ģ^(q©▒) ░▓æc╩ą╩«┤¾Š░³c ╚½▓┐ ░▓æc╩ą╠ž«a(ch©Żn) ░▓æc╩ą├└╩│ ░▓æc╩ąĄž├¹ŠW(w©Żng) ░▓æc╩ą├¹╚╦ [ęŲäė░µ]

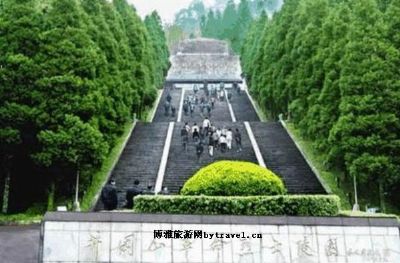

61ĪóÅł═óė±─╣

ĪĪĪĪÅł═óė±─╣ł@╬╗ė┌═®│Ū╩ą╬„▒▒²ł├▀╔ĮĖ╣ĄžļpŽ¬┤ÕŲčŪfĮM╬„░ļ╔Įč³Ą─Ī░°Pą╬ĄžĪ▒Ż¼š╝Ąž├µĘe7000ėÓŲĮĘĮ├ūĪŻÅł═óė±─╣ł@¢|Ž“┬įŲ½─ŽŻ¼─╣ģ^(q©▒)ęį─╣┌Ż×ķųąą─Ż¼ŲõŽ┬╚²īėĄž▄¼╩»╝└┼_╔╚ą╬š╣ķ_Ż¼╔Žų├╣®ū└ĪóŽŃĀtĪóĀT┼_ĪóŽŃ═▓Ą╚╩»╝└Š▀ĪŻį┘Ž┬įO(sh©©)Š┼╝ē░▌┼_Ż¼ųąž×╔±Ą└Ż¼ā╔┼įę└┤╬┼┼┴ą╬─┘ĖĪó╬õ┘ĖĪó±RĪó╬─▒¬Īóč“Īó¬{Īó┌Pī┴žōė∙╝└▒«Ą╚╩»Ž±╔·Ż¼╩»Ž±╔·Ū░┴ó╦─ų∙╩»Ę╗ĪŻ╩»Ę╗Ž┬50├ū×ķÅł╩ŽŽĒ╠├Ż¼ŽĒ╠├Ū░įO(sh©©)šš▒┌Ż¼╔ŽŪČė║š²Ģ°Ī░š{(di©żo)├Ę┴╝Õ÷Ī▒ĪóĪ░┘ØķÓ┤T▌oĪ▒╩»žęĪŻÅł═óė±Ż¼ūų║Ō│╝Ż¼░▓╗š═®│Ū╚╦ĪŻ┐Ą╬§╩«ę╗─Ļ(1672)╔·Ż¼╚²╩«Š┼─Ļųą▀M╩┐ĪŻ┐Ą╬§│»Üv╚╬ÖzėæĪóų▒─ŽĢ°Ę┐ĪóŽ┤±RĪó╩╠ųvīW(xu©”)╩┐Īóā╚(n©©i)ķwīW(xu©”)╩┐ĪóąŽ▓┐╩╠└╔Īó└¶▓┐╩╠└╔Ą╚┬ÜĪŻė║š²į¬─Ļ(1723)╔²ČY▓┐╔ąĢ°Ż¼┤╬─Ļ▐D(zhu©Żn)æ¶▓┐╔ąĢ°Īó║▓┴ųį║šŲį║īW(xu©”)╩┐Īóć°╩Ę^┐é▓├Īó╠½ūė╠½▒ŻĪŻ╚²─ĻŻ¼╩┤¾īW(xu©”)╩┐╩┬ĪŻ╦──ĻĢx╬─£Yķw┤¾īW(xu©”)╩┐Ż¼╚į╝µæ¶▓┐╔ąĢ°Īó║▓┴ųį║šŲį║īW(xu©”)╩┐Ż¼▓ó╚╬┐Ą╬§īŹõø┐é▓├╣┘ĪŻ┴∙─ĻŻ¼▐D(zhu©Żn)▒Ż║═ĄŅ┤¾īW(xu©”)╩┐╝µ└¶▓┐╔ąĢ°ĪŻŲ▀─ĻŻ¼╝ė╔┘▒ŻĪŻ═¼─ĻŻ¼ę“╬„▒▒ė├▒°Ż¼įO(sh©©)▄ŖÖCĘ┐ė┌┬Īū┌ķTā╚(n©©i)Ż¼ė║š²╚╬├³ĪŁĪŁ[įö╝Ü]

62Īóį└╬„īO╩Žū┌ņ¶

ĪĪĪĪīO╩Žū┌ņ¶╬╗ė┌░▓╗š╩Īį└╬„┐hę”║ėÓl(xi©Īng)╠▌ÄX┤Õ╔╝Õ┤┤Õ├±ĮMŻ¼ŠÓ╩µ│Ū┐hĪóį└╬„┐hĮ╗ĮńĄ─105ć°Ą└āH5╣½└’ĪŻ▀@└’│ń╔ĮŠ■ÄXĪóĘÕÄn╬ĪČļŻ¼Ż¼ŪÓ╔Į»B┤õŻ¼╩a¶Ķ▒╬╚šĪŻę└╔ĮČ°Į©Ą─īO╩Žū┌ņ¶Ż¼ÜŌä▌╗ų║ĻŻ¼ņ¶ėŅ▄Ä░║ĪŻō■(j©┤)ņ¶ā╚(n©©i)▒«Ńæėø▌dŻ¼įōņ¶ė┌ŪÕŪ¼┬Ī╩«ę╗─Ļ(╣½į¬1746─Ļ)ķ_╩╝┼dĮ©Ż¼ų┴╩«░╦─Ļ(1753)┬õ│╔Ż¼ÜvĢr░╦─ĻĪŻņ¶ėŅū∙▒▒│»─ŽŻ¼Į©ų■├µĘe3220ŲĮĘĮ├ūŻ¼▀Ć▓╗░³║¼ņ¶Ū░Ą─ķ_ķ¤ņ¶█¶║═ŲņŚU╩»ų∙╗∙š╝Ąž║═ķTŪ░│ž╠┴ĪŻņ¶╠├¢|é╚(c©©)Į©ėąę╗ŚØ╣®ūÕ╚╦ūėĄ▄Ū¾īW(xu©”)╣źĢ°Ą─īW(xu©”)╠├į╗Ī░ė│č®²SĪ▒Ż¼╚Ī┴x╠Ų┤·īO┐Ą╝ęžÜ║├īW(xu©”)Ż¼¤oė═³c¤¶Ż¼ė│č®┐ÓūxĄ─╣╩╩┬Č°Č©├¹ĪŻ╬„é╚(c©©)Į©ėąŌęÅN▓═Åd╣®ūÕ╚╦üĒņ¶æcĄõ╗“ņļ╝└╔┼╩│║═ūĪ╦▐Ż¼ā╔š▀Į©ų■├µĘe1056ŲĮĘĮ├ūĪŻņ¶╬▌▒Š╔Ē╚²ųž╬Õ▀MŻ¼▓╝Šųć└(y©ón)ųöŻ¼═©¾w┤u─ŠĮY(ji©”)śŗ(g©░u)Ż¼┤®Ķ╩┬NĮŪŻ¼ČĘ¢Ē╠¦┴║Ż¼ŪÓ┤uąĪ═▀Ż¼ą¬╔ĮĒöŻ¼±RŅ^ē”├µŻ¼═Ņ╬„─ŽĮ©ų■’L(f©źng)Ė±▒Ē¼F(xi©żn)Ą├╩«Ęų├„’@ĪŻķT╩ūĶéŪČų°Ģ°ėąĪ░īO╩Žū┌ņ¶Ī▒Ą─Š▐ą═╩»žęŻ¼ŲõŽ┬ėą╬ÕéĆķyįĮęį╩ŠķT═źų«ū┘FĪŻ┤¾ķTŪ░└╚įO(sh©©)ėą¢┼Ö┌Īół@ķT(ļ[ė„▐@ķT)ĪŻ▀~▀M┤¾ķTŻ¼ät╩Ūę╗ū∙æ“┼_(ęŖłDČ■ĪŁĪŁ[įö╝Ü]

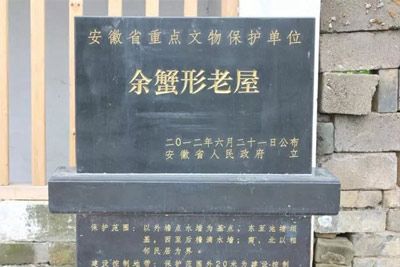

63ĪóØō╔ĮŚŅ╝ęņ¶╠├

ĪĪĪĪŚŅ╝ęņ¶╠├╬╗ė┌Øō╔Į┐h²ł?zh©¬)ČÓl(xi©Īng)╚fØŠ┤ÕųąØŠĮMŻ¼╩╝Į©ė┌ŪÕŪ¼┬Ī│§─ĻŻ¼Į©ų■ŲĮ├µū∙╬„│»¢|Ż¼│╩├„╚²░Ą╬ÕĀŅŻ¼ė╔Ū░Ådæ“śŪĪóųąÅdĪ░╦─ų¬╠├Ī▒Īó║¾Ådīŗ╠├į┌ę╗Śl▌SŠĆ╔Žśŗ(g©░u)│╔ĪŻįŁ┼fśŗ(g©░u)├µĘe╝s700ŲĮĘĮ├ūŻ╗į°į┌Ą└╣Ō╩«Š┼─ĻŻ©╣½į¬1839─ĻŻ®Īó├±ć°╚²─ĻŻ©╣½į¬1914─ĻŻ®Īó╣½į¬2004-2005─Ļ╚²┤╬ą▐▌▌ĪŻ¼F(xi©żn)ėąęÄ(gu©®)─ŻęčĮø(j©®ng)ą╬│╔┴╦ę╗éĆ├µķ¤27.30├ūĪó═©▀M╔Ņ42.63├ūĪóš╝Ąž├µĘe╝s1164ŲĮĘĮ├ūĄ─╦─║Žį║╩ĮĮ©ų■¾wŽĄĪŻŲõųąŻ¼å╬ķ▄ą¬╔Į╩Įæ“śŪ╩Ūņ¶╠├└’ūŅ×ķų°├¹Ą─Į©ų■Ż¼Į©į┌Ū░ÅdĪŻæ“śŪ×ķā╔īėĮY(ji©”)śŗ(g©░u)Ż¼Č■īė├„ķg×ķæ“┼_Ż¼ļxĄž├µĖ▀╝s2.8├ūŻ¼ū¾ėę┤╬ķg×ķ┴µ╣żĘ┐ĪŻæ“┼_├µķ¤5.5├ūŻ¼▀M╔Ņ6├ūŻ¼┐šķgĖ▀Č╚╝s3├ūŻ╗┼_┐┌ėąĄ±╗©Ö┌ŚUŻ¼┼_Ēöėą░╝├µįÕŠ«Ż¼▓ó╩╣ė├┤®ČĘĘ©į┌ĮĶ┌╔ŽųŲ┼┐┴║Ż¼śŗ(g©░u)│╔┴╦╚²╝▄┴║ĮY(ji©”)śŗ(g©░u)Ż¼╩╣æ“┼_▀_ĄĮ┴╦ęĢėXķ_ķ¤Ą─įO(sh©©)ėŗę¬Ū¾ĪŻĪ░╗š░ÓŅI(l©½ng)ąõĪóŠ®äĪ▒ŪūµĪ▒│╠ķLĖ²ų„╣▄Ą─┤¾╦─Ž▓░Óį°į┌▀@śŪ┼_╔Žč▌│÷▀^įSČÓŠ®æ“äĪ─┐Ż¼ėąĄ─äĪ─┐▀Ć▒╗ė├╗»čbŅü┴Žėøõøį┌┴µ╣żĘ┐Ą─ē”░Õ╔ŽŻ¼ų┴Į±Ųõ─½█E┐╔▐qĪŻ1998─Ļ5į┬ŚŅ╝ęņ¶ĪŁĪŁ[įö╝Ü]

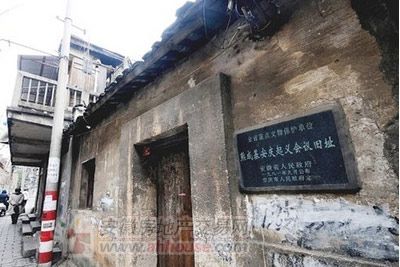

64Īóę”¼ō─╣

ĪĪĪĪę”¼ō─╣Ż¼╬╗ė┌²ł├▀╔ĮĖ╣ĄžļpŽ¬┤ÕąĪ║ė┐┌Ī░ę”╝ęē×╔ĮĪ▒Ż¼ŽĄĘ“ŗD║Ž─╣ĪŻ─╣Ąž├µĘe108ŲĮĘĮ├ūŻ¼┌ŻĖ▀0.8├ūŻ¼ū∙¢|│»╬„Ż¼├µŽ“ĻÄ╔ĮĪŻ─╣Ū░čž╔Įä▌ČĖŲ┬Ż¼ęįüy╩»Ų÷│╔╚²╝ē░▌┼_Ż¼├┐╝ēĖ▀1├ūŻ¼┌Ż║¾Łh(hu©ón)ęįüy╩»─╣ē┐Ż¼ųąŪČ─╣▒«Ż¼Ė▀1├ūŻ¼īÆ0.6├ūŻ¼×ķ═¼ų╬į¬─Ļ╦∙┴óŻ¼┐¼Ģ°ĻÄ┐╠Ż║Ī░╗╩ŪÕša╩┌═©ūh┤¾Ę“ÅV╬„░┤▓ņ╩╣ę”╣½╩»ŲįŽ╚╔·─╣Ī▒ĪŻ░▓╗š╩Īųž³c╬─╬’▒Żūoå╬╬╗ĪŻę”¼ō(1785Ī¬1853)Ż¼ūų╩»ŲįŻ¼╠¢├„╩ÕŻ¼═Ē╠¢š╣║═Ż¼ėų╠¢ąę╬╠ĪŻ═®│Ū╚╦ĪŻų°├¹Ą─É█ć°╦╝Žļ╝ęŻ¼═®│Ū┼╔ųąłįū„╝ęĪŻ╝╬æc╩«╚²─ĻŻ©1808Ż®▀M╩┐Ż¼Üv╚╬ŲĮ║═Ż¼²łŽ¬Ż¼┼_×│Ż¼╬õ▀MĄ╚┐h┴ŅĪŻ°fŲ¼æ(zh©żn)ĀÄ▒¼░l(f©Ī)ĢrŻ¼ę”¼ōš²į┌┼_×│▒°éõĄ└╚╬╔ŽŻ¼├µī”ÅŖö│Ż¼╦¹ĘeśOš¹▄Ŗéõæ(zh©żn)Ż¼Ž╚║¾╬Õ┤╬ō¶═╦ėó▄ŖŪųĘĖĪŻ▀@╩Ū└^┴ųätąņĮ¹¤¤ų«║¾Ż¼┐╣ėóČĘĀÄ╚ĪĄ├Ą─ėųę╗ųž┤¾ä┘└¹ĪŻĪČ─ŽŠ®Śl╝sĪĘ║×Č©║¾Ż¼ę”¼ō▒╗š_Ż¼ųå╦─┤©Ż¼┘H╬„▓žĪŻŽ╠žS│§Ż¼╩┌ÅV╬„░┤▓ņ╩╣,└^▀w║■─Ž░┤▓ņ╩╣ĪŻ║¾ūõė┌▄ŖųąĪŻŲõėū│ą╝ęīW(xu©”)Ż¼▓┼╚AÖMęńŻ¼×ķĪ░ę”ķT╦─Į▄Ī▒ų«ę╗ĪŻ╬─’L(f©źng)äéĮĪą█ų▒Ż¼ķLė┌ūhšōĪŻėąĪČųąÅ═(f©┤)╠├╚½╝»ĪĘŻ¼ĪČ¢|ķČĪŁĪŁ[įö╝Ü]

65ĪóĮļu▒«╝░╬Õ▓■╔±ÅR▒«

ĪĪĪĪĮļu▒«╝░╬Õ▓■╔±ÅR▒«╬╗ė┌æčīÄ┐h║ķõüµé(zh©©n)Įļu┤ÕĘųäe┴óė┌ŪÕė║š²░╦─ĻŻ©1730─ĻŻ®┼c╝╬æc─ĻķgĪŻĪ░Įļu▒«Ī▒×ķæ“╔±▒«Ż¼╩Ū蹊┐æ“äĪ╩ĘĄ─╗Ņ╗»╩»Ż¼╚½ć°āH┤µā╔ū∙Ż¼Ī░ļŖė░Įļu¬äĪ▒├¹į┤ė┌┤╦ĪŻ▒«Ė▀1.1├ūŻ¼īÆ0.75├ūŻ¼░ū╔½╩»┴Ž┐╠│╔ĪŻ▒«Ą─š²╬─×ķĪ░Įļu╔ń┴Ņų▒ų«╔±╬╗Ī▒Ż¼š²╬─ā╔é╚(c©©)╣┌Ī░╚šĪ▒ĪóĪ░į┬Ī▒Č■ūųĪŻ╔Ž┐ŅĪ░Ė²ąńÜqČ¼į┬╝¬Ą®▒Ŗ╔·ņļĘŅĪ▒Ż¼Ž┬┐Ņ×ķ┴ó▒«╚╦Ī░▒Š╔ńĪ▒ĪóĪ░ą┼╣┘Ī▒ĪóĪ░ą┼╩┐Ī▒ĪóĪ░╔·åTĪ▒ŚŅ╬─╠├Ą╚25╚╦ąš├¹ĪŻ▒«▀ģ┐╠└pų”╗©╝yŻ¼▒«╬─┐¼Ģ°ĻÄ┐╠ĪŻĮļu▒«Ą─┴ó▒«ĢrķgūŅ═Ēæ¬(y©®ng)╩ŪŪÕė║š²░╦─Ļ(1730─Ļ)Ż¼╗“š▀╔ŽĄĮ├„┤·ĪŻĮļu▒«╩Ūæ“╔±▒«Ż¼╩Ū蹊┐╬ęć°æ“Ū·╩ĘĄ─ę╗ĒŚųžę¬┘Y┴ŽĪŻ1984─Ļ7į┬æčīÄ┐h╬─╬’Ųš▓ķųą░l(f©Ī)¼F(xi©żn)ĪŻ░▓╗š╩Ī╚╦├±š■Ė«╣½▓╝×ķ╩Ī╝ēųž³c╬─╬’▒Żūoå╬╬╗ĪŻĪŠ╬Õ▓■╔±ÅR▒«Ī┐į┌Įļu▒«─Žé╚(c©©)3├ū╠ÄĪŻĖ▀0.9├ūŻ¼īÆ0.6├ūĪŻ▒«Ņ~┐¼Ģ°ÖMąąĪ░╬Õ▓■Ī§▒«Ī▒(įŁūóŻ║Ī░Ī§Ī▒æ¬(y©®ng)×ķĪ░ÅRĪ▒ūų)ĪŻš²╬─4ąąŻ¼ėø╩÷Į©ÅR┴ó▒«ų«Šēė╔Ż¼║¾×ķŠĶ┐ŅĮ©ÅR├¹å╬20ėÓ╚╦╝░┐ŅŅ~ĪŻŽ┬┐ŅĪ░┤¾ŪÕ╝╬æcĪ§Ī§─Ļ┤¾ģ╬į┬┴óĪ▒Ż¼▓┐Ę▌ĪŁĪŁ[įö╝Ü]

66Īó└ūĻ¢Ģ°į║

ĪĪĪĪ└ūĻ¢Ģ°į║ū°┬õ┐h│Ū¢|ķTŻ¼╗»²łś“ĖĮĮ³Ż¼×ķę╗ū∙ŪÕ┤·’L(f©źng)Ė±Ą─╣┼Į©ų■╚║ĪŻ╩╝├¹Ī░üĒŽ╔Ģ°į║Ī▒Ż¼ŪÕ┐Ą╬§╩«Š┼─Ļ(1680)ų¬┐hĻÉ╩┴ņ±╗I┘Y┼dĮ©Ż¼║¾╚╬ų¬┐hĄęīÆ╝ėęįą▐╚ūŻ¼Ė─├¹×ķĪ░└ūĻ¢Ģ°į║Ī▒ĪŻŽ╠žS░╦─Ļ(1858)ę“▒°╗─╦«╗╝Ą╣╦·ĪŻ╣ŌŠw░╦─Ļ(1882)ė╔ų¬┐h┴ųš{(di©żo)Ļ¢ų„│ųį┌┐h│Ū¢|ėń(Į±═¹ĮŁųąīW(xu©”)ąŻųĘ)ųžĮ©Ż¼├µĘe╝s4000ŲĮĘĮ├ūŻ¼┤¾ķT┐“×ķ╩»┘|(zh©¼)┴óų∙Ż¼ā╔┼įėą╩»╣─Ż¼ķT╔Žėą┴ųš{(di©żo)Ļ¢Ņ}īæĄ─Ī░└ūĻ¢Ģ°į║Ī▒╦─éĆŅü¾w┤¾ūųĄ─žęŅ~ĪŻ┤¾ķTā╚(n©©i)Ż¼ū¾ėęā╔é╚(c©©)×ķ└╚ÅT(Į╠åT╦▐╔ß)Ż¼¢|╬„ā╔é╚(c©©)×ķĮ╠╩ęŻ¼ųąķg×ķ┤¾ųv╠├Ż¼ĮM│╔╦─║Žį║Ż¼ųv╠├ųąæęÆņę╗ēKĪ░ČÓ╩┐ÜgŅüĪ▒┤¾žęĪŻā╔▀ģ┤¾ų∙╔Žėąų¬┐h┴ųš{(di©żo)Ļ¢ū½Ģ°ķ║┬ō(li©ón)Ż║Ī░├¹Į╠ųąśĘĄž?z©”)oč─Ż¼ī”╔Į╔½║■╣ŌŻ¼ūŃęį╩Ä£ņąžĮ¾Ż¼Ę┼ķ_č█ĮńŻ╗╔ŲīW(xu©”)š▀Ģ■ą─▓╗▀hŻ¼┐┤°S’w¶~▄SŻ¼▒Ń╩ŪŠ½╬óĄ└└ĒŻ¼╗ŅØŖ╬─š┬ĪŻĪ▒ųv╠├ū¾ėę×ķķLą╬└╚ÅTŻ¼║¾▀M×ķę╗ū∙ā╔īėśŪĘ┐Ż¼śŪ║¾ėąę╗Ė▀ČšŻ¼├¹į╗Ī░°P╗╦ČšĪ▒ĪŻĄžųĘŻ║░▓æc╩ą═¹ĮŁ┐hĢ°į║┬Ę28╠¢ķTŲ▒Ż║├Ō┘Mķ_Ę┼ķ_Ę┼ĢrķgŻ║╚½╠ņų▄▀ģ╣½Į╗ą┼ŽóŻ║═¹ĮŁ2┬ĘĪŁĪŁ[įö╝Ü]

67Īó═®│Ū┴ę╩┐┴Ļł@

ĪĪĪĪ═®│Ū┴ę╩┐┴Ļł@Ż¼į┌╩ą│Ūģ^(q©▒)╬„ķT═ŌŪ¾ėĻÄX─Ž┬┤ĪŻ┴ę╩┐╦■Ū░╔Ē×ķĪ░═®│Ū┴ę╩┐─╣Ī▒Ż¼įŁĮ©ė┌▒▒ķTß׶~┼_╔ĮĒöĪŻ1962─ĻŻ¼═®│Ū┐h╚╦├±š■Ė«Ė─Ī░┴ę╩┐─╣Ī▒×ķĪ░┴ę╩┐╦■Ī▒Ż¼▓óęŲĮ©ė┌Į±ųĘĪŻ┴ę╩┐┴Ļł@Ą─š¹¾w▓╝ŠųŻ¼ę└╔Į├µ│ŪŻ¼ū°▒▒│»─ŽŻ¼┐é├µĘe×ķ30000ŲĮĘĮ├ūŻ¼╦─ų▄ų■üy╩»ć·ē”Ż¼Ųõųąę╗Śl4├ūīÆ┴ų╩aĄ└Ż¼═©Ž“35╝ēīÆķ¤┼_ļAŻ¼ų▒ĄŪ╦■┼_ĪŻ╦■┼_│╩ķLĘĮą╬Ż¼├µĘe1700ŲĮĘĮ├ūŻ¼ų▄Łh(hu©ón)╦«─ÓõōĮŅÖ┌ŚUŻ¼▀ģčž ų▓ęį┤õ░žĪŻ╗∙┼_×ķš²ĘĮą╬Ż¼├µĘe130ŲĮĘĮ├ūŻ¼╦─ų▄ęÓŁh(hu©ón)ęį╦«─ÓõōĮŅÖ┌ŚUĪŻ┴ę╩┐╦■Ė▀10├ūŻ¼ĘĮ¾w╠▌ą╬ĪŻš²├µńØ┐╠Ī░┴ę╩┐Š½╔±ė└┤╣▓╗ąÓĪ▒░╦éĆ┤¾ūųŻ¼¢|é╚(c©©)ńØĪ░╣ŌśsÜwė┌×ķć°╝ę×ķ╚╦├±×ķĖ’├³Č°ėóė┬Ā▐╔³Ą─┴ę╩┐éāĪ▒Ż¼╬„é╚(c©©)ńØĪ░Ė’├³┴ę╩┐Ą─╣Ō▌x╩┬█Eė└▀h×ķ╚╦├±╦∙Š░č÷Ī▒Ż¼ŽĄĢ°Ę©╝ęįĖ░▓╗š╩Ī╬»Ė▒Ģ°ėøÅłäPĘ½╩ų█EŻ¼Š∙ąąĢ°ĻÄ┐╠ĪŻ╦■║¾╔Ē10├ū╠ÄŻ¼×ķ╦■┼_║¾▒┌Ż¼ųąŪČ╦«─Ó┘|(zh©¼)╗Īąą╦■▒«ę╗ū∙Ż¼ļ`Ģ°ĻÄ┐╠▒«╬─ĪŻ┴ę╩┐╦■ų„¾wĮ©ų■║ĻéźŪfųžŻ¼č┌ė│ė┌ŠGśõ┤õ░žų«ųąŻ¼├┐─ĻŪÕ├„╣Ø(ji©”)Ż¼│ŪÓl(xi©Īng)╚╦├±ĪóīW(xu©”)ąŻÄ¤╔·╝Ŗ╝ŖŪ░üĒæ{Ą§ĪŻĪŁĪŁ[įö╝Ü]

68ĪóĮ┼ĶČš▀zųĘ

ĪĪĪĪĮ┼ĶČš▀zųĘŻ¼ą┬╩»Ų„Īó╔╠ų▄Ģr┤·ĪŻ╬╗ė┌═®│Ū╩ąą┬Č╔µé(zh©©n)Š┼ųž┤ÕĮ┼ĶČš┤Õ├±ĮMŻ¼▀zųĘė╔Į┼ĶČš║═╗©ł@ČšĮM│╔Ż¼¢|╬„ŽÓŠÓ╝s50├ūŻ¼╚²×│║ė╬╗ė┌▀zųĘ╬„é╚(c©©)ĪŻĮ┼ĶČšŲĮ├µ│╩ÖEłAą╬Ż¼├µĘe╝s7000ŲĮĘĮ├ūŻ¼ŽÓī”Ė▀Č╚╝s3.5├ūŻ¼ī┘Čšą╬▀zųĘĪŻ▀zųĘöÓ├µ▒®┬Č╬─╗»īėųąŖAļs╝t╠šĪó╗ę╠š╠šŲ¼║═╝t¤²═┴ēKŻ¼▓╔╝»ś╦(bi©Īo)▒ŠĮ^┤¾ČÓöĄ(sh©┤)ī┘ą┬╩»Ų„Ģr┤·Ż¼ėąŚ„╚~ą╬▒ŌŲĮČ”ūŃŻ¼ŲõŽÓī”─Ļ┤·æ¬(y©®ng)ī┘č”╝ęŹÅ╬─╗»─®Ų┌ĪŻ╗©ł@Čš▀zųĘ╬╗ė┌Į┼ĶČš▀zųĘ¢|Ż¼ŲĮ├µ│╩ĘĮą╬Ż¼Ė▀│÷╦─ų▄╦«╠’╝s1.5├ūŻ¼×ķČšą╬▀zųĘĪŻ▀zųĘĄž▒Ē╠šŲ¼▌^žSĖ╗Ż¼ų„ę¬Ęų▓╝į┌¢|é╚(c©©)Ż¼▓╔╝»ėąž¬ūŃĪó┐┌čžĪóŲ„ĄūĄ╚ś╦(bi©Īo)▒ŠŻ¼ėą╗ę╠š║═╝t╠šŻ¼╝y’Śėą└K╝yĪóĖĮ╝ėČč╝yĄ╚ĪŻō■(j©┤)▓╔╝»ś╦(bi©Īo)▒Š╝░▀zųĘą╬ĀŅ═Ų£yįō▀zųĘ─Ļ┤·×ķ╔╠ų▄ĪŻĮ┼ĶČš▀zųĘ─Ļ┤·▌^įńĪóā╚(n©©i)║ŁžSĖ╗Ż¼ęÄ(gu©®)─Ż▌^┤¾Ż¼×ķ蹊┐īO╝ę│Ū▀zųĘŠ█┬õ╚║║══Ņ╬„─ŽĄžģ^(q©▒)Ž╚ŪžŠ█┬õĄ─ūā▀w╠ß╣®┴╦║▄║├Ą─▓─┴ŽŻ¼Š▀ėąųžę¬Ą─Üv╩Ę┐╝╣┼ārųĄŻ¼ė╚Ųõ╩Ūį┌Į┼ĶČš▀zųĘ╔Ž░l(f©Ī)¼F(xi©żn)Ą─č”╝ęŹÅ╬─╗»─®Ų┌Ą─Ś„╚~ą╬▒ŌŲĮČ”ūŃŻ¼×ķ蹊┐č”╝ęŹÅ╬─╗»Ą─Ęų▓╝ĘČć·╠ß╣®┴╦īŹ╬’ū¶ūCĪŻĪŁĪŁ[įö╝Ü]

69ĪóÅłėóĘ“ŗD║Žįß─╣

ĪĪĪĪÅłėó─╣Ż¼╬╗ė┌²ł├▀ĮųĄ└▐k╩┬╠ÄļpŽ¬┤ÕĪ░ĮļuĄžĪ▒ĪŻ─╣Ąž▒│šĒĮļu╔ĮŻ¼├µī”Ī░┘nĮł@Ī▒Ż¼ā╔é╚(c©©)ąĪø_ŽÓų┼Ż¼Łh(hu©ón)Š│ė─¹ÉĪŻįŁ─╣Ū░įO(sh©©)╝└┼_║═░▌┼_Ż¼ų├╩»ųŲ╣®ū└ĪóĀT┼_ĪóŽŃĀtĄ╚š¹╠ū╝└Š▀Ż¼┴ó╩»Ą±╬╠ų┘Īó¬{Īóč“Īó±RĄ╚Ż¼ī”ĘQ┼┼┴ąŻ¼▓╝ŠųęÄ(gu©®)š¹ĪŻ─╣Ū░ėą╦─ų∙╩»┼ŲĘ╗ę╗ū∙ĪŻ┐Ą╬§╦─╩«░╦─ĻĪóŪ¼┬Īį¬─Ļė∙┘n▒«Č■ĘĮŻ¼Š∙×ķ²öū∙Ż¼Ęų┴ó▒«Ę╗║¾ĪŻęž╚╦ꔞŠėąįŖįŲŻ║Ī░Ū¦ßų²ł├▀▒╠ė±ć·Ż¼ļpŽ¬¾┤└@ė±²ł’wĪŻłAĄ╠╦╔ĒæĮ╗╔ĮķwŻ¼╔Įß├╗©╣ŌššØŠņķĪŻŪÓ▓▌ęč┬±³SķwŠųŻ¼Į{Ž÷▀Ćš±╦ž┴„ę┬ĪŻ╦ź┌Aąę┼c─Ļ─ĻĢ■Ż¼╗Ķ║┌¬qŽėįń├³ÜwĪŻĪ▒Åłėó(1637----1708)Ż¼ūųČžÅ═(f©┤)Ż¼╠¢Ųį╬╠Ż¼═®│Ū╚╦ĪŻ┐Ą╬§ČĪ╬┤▀M╩┐Ż¼╣┘ų┴╬─╚AĄŅ┤¾īW(xu©”)╩┐╝µČY▓┐╔ąĢ°ĪŻŽ╚║¾╚╬ĪČę╗Įy(t©»ng)ųŠĪĘŻ¼ĪČ£YĶbŅÉ║»ĪĘĪóĪČš■ų╬Ąõė¢(x©┤n)ĪĘĪóĪČŲĮČ©╦Ę─«ĘĮ┬įĪĘ┐é▓├Ż¼ų°ėąĪČ║V╦ž╠├╬─╝»ĪĘĪóĪČų▄ęūųįšōĪĘĄ╚Ģ°ĪŻūõųu╬─Č╦Ż¼ė║š²╝┤╬╗┘ø╠½ĖĄŻ¼║¾┼cŲõŲ▐Üwįßė┌┤╦ĪŻĪ░╬─Ė’Ī▒Ų┌ķgŻ¼─╣┌Ż▒╗š©Ż¼─╣Ąžčb’Ś╬’▒╗ܦĪŻÅłėó─╣×ķ═®│Ū╩ąųž³c╬─╬’▒Żūoå╬╬╗ĪŻĪŁĪŁ[įö╝Ü]

ĪĪĪĪą▄│╔╗∙░▓æcŲ┴xĢ■ūh┼fųĘ╬╗ė┌░▓æc╩ą╚²ūµ╦┬Įų20╠¢ĪŻą▄│╔╗∙░▓æcŲ┴xĢ■ūh┼fųĘęÓĘQ┼┌±RĀIŲ┴xĢ■ūh┼fųĘŻ¼╬╗ė┌╚²ūµ╦┬Įų20╠¢ĪŻū°▒▒│»─ŽŻ¼┤u─ŠĮY(ji©”)śŗ(g©░u)Ż¼╣▓2▀MŻ¼š╝Ąž120ŲĮĘĮ├ūŻ¼ė╔Ū░ÅdĪó║¾ÅdĪóĹĘ┐Īó╠ņŠ«ĮM│╔ĪŻįŁ┤¾ķTęč▓Ė─Ż¼╬„é╚(c©©)įŁėą╬▌┼c┼fųĘŽÓ▀BŻ¼ę▓ęč▓Ė─ĪŻĮ©ė┌═ĒŪÕŻ¼×ķæčīÄ░ū„ļŅ▓ŚŅ╩Ž╩└ūÕ╣½«a(ch©Żn)Ż¼īŻ╣®╝ęūÕ╚µ═»üĒ░▓æcģó╝ė┐hĖ«įćūĪ╦▐Ż¼ĢrĘQĪ░ŚŅ╩Žįć^Ī▒ĪŻŪÕ╣ŌŠw╚²╩«╦──Ļ(1908─Ļ)╩«į┬Č■╩«┴∙╚šŽ┬╬ńŻ¼ŪÕ░▓æcą┬▄ŖųąĄ─Ė’├³³h╚╦Ż¼│├─Žč¾Ė„µé(zh©©n)ą┬▄Ŗį┌░▓╗š╠½║■┐h┼eąąĢ■▓┘Īó╣ŌŠw╗╩Ą█║═┤╚ņ¹╠½║¾ŽÓ└^╚ź╩└ų«ÖCŻ¼ė┌┤╦┼eąąŠo╝▒Ģ■ūhŻ¼øQČ©«ö(d©Īng)═Ē┼eąąŲ┴xŻ¼╣½═Ų┼┌ĀIĻĀ╣┘ą▄│╔╗∙×ķ░▓æcĖ’├³▄Ŗ┐é╦Š┴ŅĪŻ╩Ū═ĒŠ┼ĢrŻ¼±vį┌ė±║ńķT║═¢|ķT═ŌĄ─±RĀIĪó┼┌ĀI═¼Ģr╣ź│ŪŻ¼ė╔ė┌│Ūā╚(n©©i)▓ĮĀI╬┤╝░ĢrĮėæ¬(y©®ng)Ż¼╝ėų«░▓╗šč▓ōßųņ╝ęīÜĄ─Üł┐ßµé(zh©©n)ē║Ż¼Ų┴x╩¦öĪĪŻ¼F(xi©żn)┤µ┤u═▀ĮY(ji©”)śŗ(g©░u)Ą─╦─║ŽŲĮĘ┐8ķgŻ¼ķTŅ~╚~╩Žįć^╦─ūų╚įļ[╝s┐╔ęŖĪŻ░▓╗š╩Īųž³c╬─╬’▒Żūoå╬╬╗ĪŻĪŁĪŁ[įö╝Ü]

71Īóėӹʹ╬└Ž╬▌

ĪĪĪĪėӹʹ╬└Ž╬▌╬╗ė┌░▓╗š╩Ī░▓æc╩ąØō╔Į┐hėÓŠ«µé(zh©©n)Į©▄Ŗ┤Õä┘└¹ĮMĪŻįō╬▌╩╝Į©ė┌ŪÕ┤·įńŲ┌Ż¼ū∙╬„│»¢|Ż¼ę“š¼╗∙Ę┬ʹʹ╬Č°╣╩├¹ĪŻįō╬▌╩╝Į©ė┌ŪÕ┤·įńŲ┌Ż¼ū∙╬„│»¢|Ż¼ę“š¼╗∙Ę┬ʹʹ╬Č°╣╩├¹ĪŻėӹʹ╬└Ž╬▌ķTÅd┼cųąÅdŽ“ū¾Ų½ęŲŻ¼ųąÅdų┴║¾Åd│╩ę╗Ślųą▌SŠĆĪŻųąÅdĪó║¾Ådā╔é╚(c©©)ĘųäeėąČ┤ķT┼cā╔Ĺ▀BĮėŻ¼ķTÅd┼cųąÅdęįĘŌ╗ē”ŽÓ▀BĪŻŪ░Ådų┴║¾Ådų«ķgŠ∙įO(sh©©)▀^Åd╠ņŠ«ĪŻ┐┐╠ņŠ«┤uŲ÷Š½├└Ą─╚¹┐┌ē”(š²├µĘQšš▒┌)Ż¼šš▒┌ē”¾w└š─_Ż¼╦«ū„ē”├µŻ¼Ķé▀ģ═╣│÷ĪŻųąÅdīÆ┤¾Ż¼├µķ¤╚²ķgŻ¼▀M╔Ņ░╦┤¬Ż¼Ū░└╚Ħ┤¼┼±▄ÄŻ¼║¾ķ▄└╚▓╔ė├╣┤▀B╦■į÷╝ė▀M╔ŅĪŻÅdā╚(n©©i)╬Õ╝▄┴║╠¦┴║┼c┤®ČĘā╔╩Į║Žė├Ż¼Åž╔Ž├„įņĪŻĶņķg┼Ų┐ŲĄ±’ŚįŲ╝yŻ¼┐vė^ėӹʹ╬└Ž╬▌Ą─ų∙┴║ū„Īó┤u╝Üū„ųŲČ╚Ż¼ėąų°├„’@Ą─═Ņ─ŽĮ©ų■╠žš„ĪŻėӹʹ╬└Ž╬▌▒ŌÅd─Šśŗ(g©░u)╝▄▓╔ė├ĮŁ─ŽūŅ│ŻęŖĄ─Ēś¢¾┤«ĪóĒś╔Ē┤«╝╝Ę©ĪŻ▀@ą®┤«║═Ļ@Ņ~Īóė╔Ņ~Īó±ßķgĪóų∙ūėĄ╚ĮM│╔ę╗éĆĄų┐╣╦«ŲĮ═Ų┴”(’L(f©źng)┴”ĪóĄžš┴”Ą╚)Ą─ų¦ō╬¾wŽĄŻ¼╩╣─Šśŗ(g©░u)╝▄Š▀ėą┴╝║├Ą─┐╣’L(f©źng)Īó┐╣š─▄┴”Ż¼Š▀ėą▌^Ė▀Ą─┐ŲīW(xu©”)蹊┐ārųĄĪŻ▒ŻūoĘČć·Ż║ęį┤¾ķT═ŌĄ╬╦«ē”š²ųą╠Ä×ķ╗∙³cŻ¼Ž“╬„30ĪŁĪŁ[įö╝Ü]

72Īó╦Š┐š╔Į╣┼Į©ų■╚║

ĪĪĪĪ╦Š┐š╔Į╣┼Į©ų■╚║░³└©┼ŲĘ╗ĪóČ■ūµČUäxĪó╩»┐╠Ą╚ĪŻ┼ŲĘ╗╩╝Į©ė┌╠Ų┤·Ż¼║¾Ü¦Ż¼├„╠ņåóį¬─Ļ(1621─Ļ)ųžĮ©Ż¼ū°▒▒│»─ŽŻ¼╦─ų∙╚²ķg╬ÕśŪĶ╩─ŠĮY(ji©”)śŗ(g©░u)Ż¼╗©ŹÅ╩»Į©įņĪŻ¼F(xi©żn)āH┤µČ■śŪŻ¼├µķ¤9├ūŻ¼ÜłĖ▀6.5├ūŻ¼▀M╔Ņ2.8├ūŻ¼┴║Ķ╩ĖĪĄ±Ż¼╚½Ķ╩Š∙ęį50└Õ├ūęŖĘĮĄ──©ĮŪ╩»ų∙×ķš¹¾wų¦ų∙Ż¼ų¦ų∙╔ŽČ╦┐╠Õ\╝yłD░ĖŻ¼ĄžīėŖAūĪīÜŲ┐ĀŅĪŻ┼ŲĘ╗Ēö▓┐śŗ(g©░u)Į©į┌╬─Ė’ųąÜ¦ē─Ż¼Ą½▒╗╦┬ÅR╔«╚╦╦č╝»║¾Ż¼╝»ųą┤µĘ┼į┌┤¾ą█īÜĄŅŪ░ĪŻ╦Š┐š╔Į╔Ž╚į▒Ż┴¶┴╦įSČÓČ■ūµ║ļĘ©Ą─▀z█EŻ¼ėąą▐ąąĄ─╩»┐▀╦┬Č■ūµČUäxŻ¼ėą▒▒²R╠ņīÜ╚²─Ļ(╣½į¬572─Ļ)Ż¼į┌ĘČ┤║¾é„ę┬└Åė┌ČUū┌╚²ūµ╔«Ķ▓Ą─é„ę┬┼_Ż¼▀Ćėą╚²ūµ├µ▒┌Ą─╚²ūµČ┤Ż¼▀@ą®Č╝╩ŪČUū┌Č■ūµ╗█┐╔ū┐Õa╦Š┐š╔ĮĄ─Üv╩ĘęŖūCŻ¼Č╝╩Ū╦Š┐š╔Įū„×ķųą╚AČUū┌Ą┌ę╗╔ĮĄ─īŹ╬’ęŖūCĪŻ▀zųĘ╔Žėą╩»┐╠100ČÓ╠ÄŻ¼▒Ż┤µ═Ļ║├Ą─ėą├„┤·│»Ļ¢╩»╩»┐╠Īó╠½░ūŽ╔█Ö╩»┐╠ĪóśOĒö╩»┐╠╚²╠ÄĪŻ▒ŻūoĘČć·Ż║╦Š┐š╔Į├┐éĆ╣┼Į©ų■▒Š¾w═Ō╦─ų▄20├ūĪŻĮ©įO(sh©©)┐žųŲĄžÄ¦Ż║▒ŻūoĘČć·═ŌŻ¼╦─ų▄20├ūĪŻĪŁĪŁ[įö╝Ü]

ĪĪĪĪ┐╣╚š╣żū„łF±vĄž┼fųĘĪ¬Ī¬äó╩Žų¦ņ¶╝»│╔╠├╬╗ė┌į└╬„┐hųąĻP(gu©Īn)Ól(xi©Īng)╔│┤ÕĪŻäó╩Žų¦ņ¶╝»│╔╠├╬╗ė┌░▓╗šį└╬„┐hųąĻP(gu©Īn)Ól(xi©Īng)Ū’Ū¦┤ÕŚŅ┐┌ĮMĪŻĮ©ė┌├±ć°╚²─ĻŻ©1914─ĻŻ®Ż¼ū°╬„─Ž│»¢|▒▒Ż¼╣▓Ę┐╬▌64ķgŻ¼š╝Ąž1000ŲĮĘĮ├ūĪŻŲĮ├µ▓╝Šų×ķę╗▌S╚²▀Mā╔Ĺ╦─║Žį║╩ĮŻ¼ū¾ėę?gu©®)¦┐ńį║Ż©īŹ×ķ░³╬▌Ż®Ż¼ųąĪó║¾ÅdŲ▀╝▄╠¦┴║Ż¼Ū░▄Ä║¾å╬▓ĮŻ¼å╬ķ▄ļpŲ┬├µĪóė▓╔ĮĒöŻ¼±RŅ^ē”Ż¼ąĪŪÓ═▀Ż¼ŪÕ╦«ē”Ż¼ķ▄┐┌Ę█░ū╗ęŻ¼’Ś╚╦╬’╗©▓▌łD░ĖĪŻ×ķĄõą══Ņ╬„─Ž╣┼Į©ų■Ż¼ŲõĮ©ų■’L(f©źng)Ė±║═╩ųĘ©éĆąį§r├„Ż¼Łh(hu©ón)Š│ā×(y©Łu)├└Ż¼╩Ķ└╩ėąų┬Ż¼Ė▀┤¾ą█韯¼ėą▌^Ė▀Ą─╦ćąg(sh©┤)ārųĄĪŻįōņ¶Į©│╔│§Ų┌ų╗ķ_š╣äó╩ŽūÕäš(w©┤)╗ŅäėŻ¼1938─Ļ6į┬│§Ż¼į└╬„┐h╬»Ģ■┼╔═§ķ┼┬╩Ą┌31┐╣╚š╣żū„łF▀M±vŻ¼│╔┴óäė╬»Ģ■Īó╔│┤Õ╠žų¦ĪŻĮŌĘ┼æ(zh©żn)ĀÄĢrŲ┌Ż¼┤╦Ąžę▓╩Ū╝t╔½Ė∙ō■(j©┤)ĄžĪŻ^ā╚(n©©i)Ż¼▓╝ų├ėąČ■╩«ČÓķgš╣╩ęŻ¼ĘųäeÆņ╔Ž┴╦╚╦╬’łDŽ±║åĮķĪółDŲ¼Īó╬─╩Ę┘Y┴ŽĄ╚Ż¼š╣╣±ā╚(n©©i)ö[Ę┼╬─╬’Ż¼įO(sh©©)┴ó┐╣╚š╣żū„łF╩Ę█E║═╔│┤ÕĖ’├³╩┬█Eā╔▓┐Ęųš╣ė[Ż¼ęį░²ōPŽ╚┴ęŻ¼Į╠ė²║¾╚╦ĪŻ▒ŻūoĘČć·Ż║¢|ų┴┤¾ķTŪ░10├ūŻ¼─Žų┴ėęé╚(c©©)ķ▄═Ō6├ūįŁć·ē”▀zųĘŻ¼╬„ų┴║¾ķ▄3├ūįŁĪŁĪŁ[įö╝Ü]

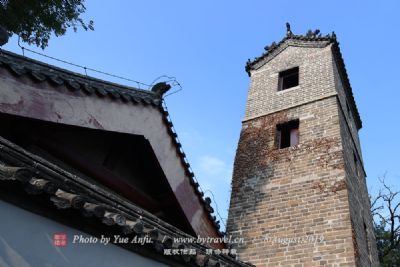

74ĪóÅł║▐╦«╣╩Šė

ĪĪĪĪÅł║▐╦«╣╩Šė╬╗ė┌ėÓŠ«µé(zh©©n)³SÄX┤Õ³SÄXĮMĪŻę“Į©į┌═╗ŲĄ─³S═┴ÄX╔ŽŻ¼ėų├¹Ī░³S═┴?x©¬)°╬▌Ī▒ĪŻ³S═┴ÄX│╩ķLĘĮą╬ĀŅŻ¼▒▒═¹ķL┤║╦«ÄņŻ¼─ŽęĢÄXŅ^ĮųĘ╗ĪŻÅł║▐╦«į┌▀@└’Č╚▀^┴╦╦¹Ą─╣¬Ė¹┐ÓīW(xu©”)Īó┴Ģ(x©¬)╬─ų°ū„Ą─╔┘─ĻĢr┤·ĪŻĶbė┌Åł║▐╦«╬─īW(xu©”)ū„ŲĘŠ▀ėąśO┤¾Ą─īW(xu©”)ąg(sh©┤)蹊┐ārųĄŻ¼Øō╔Į┐h╚╦├±š■Ė«ė┌1986─Ļ10į┬īóÅł║▐╦«╣╩Šė╣½▓╝×ķ┐h╝ēųž³c╬─╬’▒Żūoå╬╬╗Ż¼▓óį┌═Ņ╣ŌįĘĮ©Ų┴╦Åł║▐╦«ĻÉ┴ą╩ęĪŻÅł║▐╦«Ż©╣½į¬1895Ī¬1967─ĻŻ®╩Ū╬ęć°ų°├¹Ą─ą┬┬ä╣żū„š▀║═š┬╗žąĪšf├¹╝ęĪŻę╗╔·ų°ū„ŅHžSŻ¼ŲõųąĪČ┤║├„═Ō╩ĘĪĘĪóĪČĮĘ█╩└╝ęĪĘĪóĪČ╠õą”ę÷ŠēĪĘĪóĪČ░╦╩«ę╗ē¶ĪĘ×ķ╦¹Ą─┤·▒Ēū„ĪŻÅł║▐╦«╣╩ŠėįŁĮ©ų■×ķ4ķgŲĮĘ┐═▀╬▌┼c1ķgį║┬õŻ¼ŪÕ─®╩╝Į©ĪŻ¼F(xi©żn)┤µĮ©ų■į┌├±ć°ĢrŲ┌▀Mąą┴╦┤¾▓┐ĘųĖ─Į©Ż¼░ūē”╗ę═▀Ż¼ę╗╝╣Č■Ų┬╚²┼e╝▄Ż¼ū°▒▒│»─ŽŻ¼├µķ¤14.55├ūŻ¼▀M╔Ņ0.7├ūŻ¼š╝Ąž├µĘe╝s102ŲĮĘĮ├ūĪŻæ¶ų„ČĪæŚ╬─ų«ĖĖįŁ╩ŪÅł╝ęĄĶ▐r(n©«ng)Ż¼┤╦╠Ä▓╗äė«a(ch©Żn)ŽĄÅł║▐╦«╩┼║¾┘øėĶĪŻ▒ŻūoĘČć·Ż║¢|ęįŽÓÓÅ├±Šė×ķĮń▓óų▒ŠĆŽ“Ū░čė╔ņĄĮ│ž╠┴▀ģŻ¼─Žų┴│ž╠┴Ż¼╬„ęį╩»Ņ^ć·ē”Ž“─Žų▒ŠĆčėĄĮ│ž╠┴Ż¼ĪŁĪŁ[įö╝Ü]

75ĪóĘĮ░ž╠├─╣

ĪĪĪĪĘĮ░ž╠├─╣╬╗ė┌░▓æc╩ąę╦ąŃģ^(q©▒)┤¾²ł╔Įµé(zh©©n)░┘╚A┤ÕŻ¼įōē×įŁ╬╗ė┌░┘╚A┤ÕŚŅ░╝┤Õ├±ĮMŻ¼1999─ĻĮ©║Ž░▓Ė▀╦┘Ż¼▒ŃęŲų┴░┘╚A┤Õ╦╣╝ę┤¾┼┼ĪŻō■(j©┤)░┘╚A┤Õ╦╣Č¼ŪÓĢ°ėøĮķĮBŻ¼įō─╣Ū░įŁėą╦─éĆę╗╚╦Ė▀Ą─╚A±čŻ¼ā╔ēK─╣▒«Ż¼Ųõųąę╗ēKܦė┌╬─Ė’ĢrŲ┌ĪŻ1999─ĻęŲį߯¼×ķĘ“Ų▐Č■╚╦─╣Ż¼¼F(xi©żn)ę╗ēK─╣▒«Ż¼ā╔éĆ─╣┌ŻĪŻū°─Ž│»▒▒Ż¼─╣▒«╔Ž░ļ▓┐×ķ40cmĖ▀╚»ĒöŻ¼Ž┬░ļ▓┐│▀┤ń×ķ170cmĪ┴95cmĪ┴15cmŻ¼ę“─Ļ┤·Š├▀hŻ¼─╣▒«▒«╬─ć└(y©ón)ųž’L(f©źng)╗»Ż¼¤oĘ©▒µ╬÷ĪŻ─╣┌ŻķL5├ūŻ¼īÆ3.6├ūŻ¼ā╔éĆ─╣┌Żų«ķgŽÓŠÓ5├ūĪŻĘĮū┌š\Ż©1818-1888Ż®Ż¼ūų┤µų«Ż¼╠¢░ž╠├ĪóųT╔·Ż¼ŪÕ═®│Ū┼╔ų°├¹ū„╝ęĪŻ╔┘ėąéźųŠŻ¼ęžŽ╚▀_Ļ╚╦▐ĮįįĖ┼cų«ė╬Ż¼╔Į¢|▓╝š■╩╣ģŪų±╚ńŻ¼─Į▓┼┼cų«Į╗ĪŻ║¾ų╬ŚŚÅŖ┐hŻ¼äō(chu©żng)Š┤┴xĢ°į║Ż¼╣┘ų┴░▓╗šīW(xu©”)š■ĪŻų°ėąĪČ░ž╠├Įø(j©®ng)šfĪĘĪóĪČ░ž╠├╬─╝»ĪĘĪóĪČųŠīW(xu©”)õøĪĘĄ╚░┘ėÓŠĒĪŻ2017─Ļ9į┬22╚šŻ¼ĘĮ░ž╠├─╣▒╗╣½▓╝×ķ░▓æc╩ąĄ┌Ų▀┼·╩ą╝ē╬─╬’▒Żūoå╬╬╗ĪŻĪŁĪŁ[įö╝Ü]